Hölderlins Turmzimmer

Ein Tischchen, ein Bett, ein Ofen und ein »an der Türe stehender Kasten« sollen in Hölderlins Turmzimmer gestanden haben. Und das obwohl es damals noch etwa 4 m2 kleiner war als heute. Es war nicht rund, sondern achteckig geschnitten und statt seiner heutigen 3, hatte es 5 Fenster.

Von seinem Zimmer aus konnte Hölderlin – so sein Kostgeber – das »ganze Näkerthal« übersehen; und Waiblinger bewunderte »manche schöne Bilder«, die der Dichter »frischweg aus der Natur hohlte, indem er von seinem Fenster aus den Frühling kommen und gehen sah«.

Der Blick konnte damals weit streifen. Die Platanen gegenüber waren erst 1828 gepflanzt worden. Hölderlin lebte da schon zwei Jahrzehnte hier. Bis zu seinem Tod 1843 konnte er auch beobachten, wie sich die Stadt auf der anderen Seite des Flusses ausdehnte.

Schweiften Hölderlins frühere Gedichte meist weit in die Ferne – nach Italien, Frankreich und Griechenland –, so verweilen die Gedichte, die er im Turm verfasste, an Ort und Stelle. Die Aussicht aus dem Fenster und der sich darin abzeichnende Wechsel der Jahreszeiten wurden ihm zum Motiv, das er ein aufs andre Mal umkreiste.

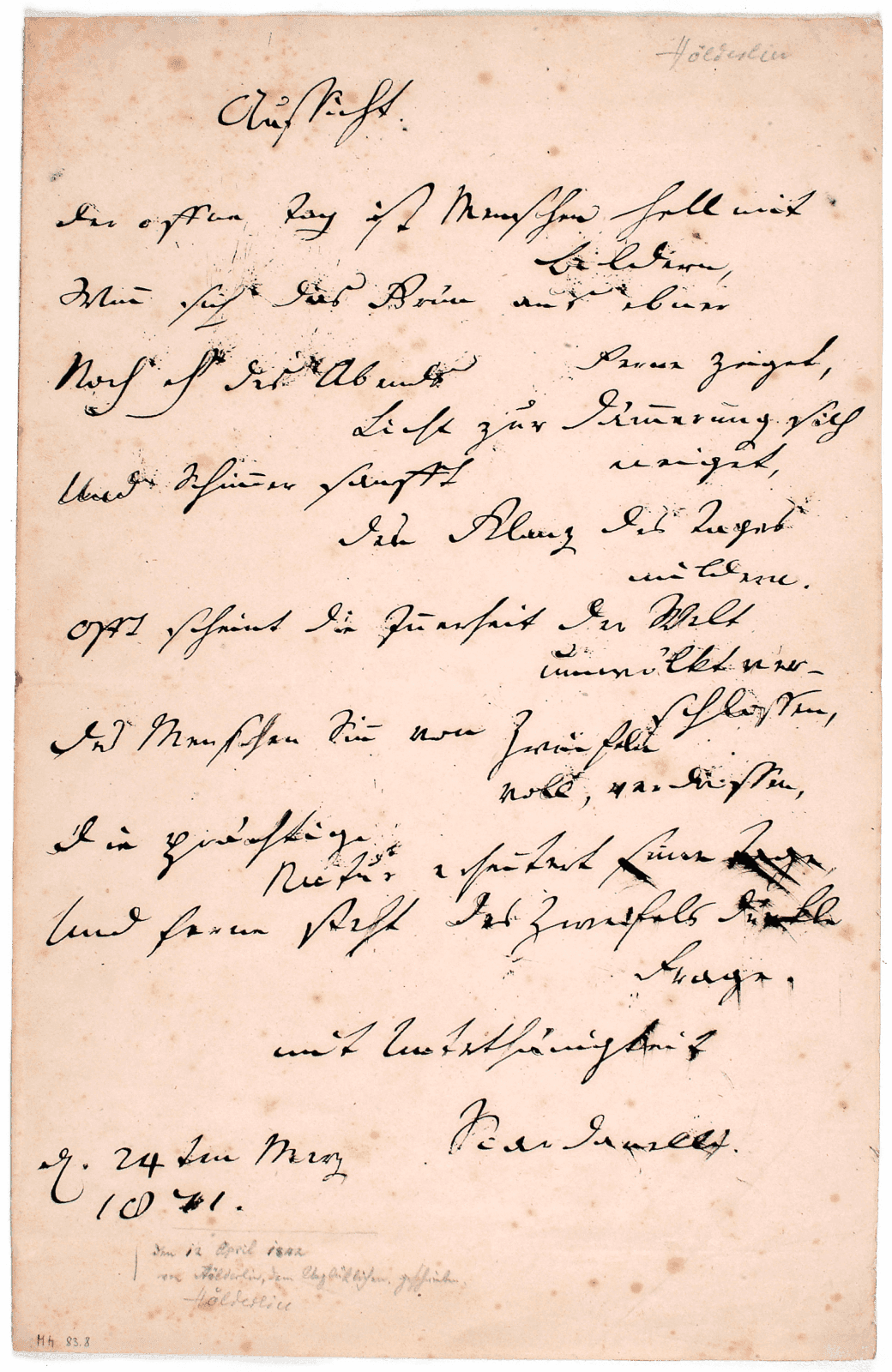

Hölderlins ›Aussicht.‹

Insgesamt 3 Gedichte mit dem Titel ›Aussicht‹ bzw. ›Die Aussicht‹ sind aus Hölderlins Zeit im Turm überliefert. Das früheste entstand um 1829/30, das letzte Anfang Juni 1843, wenige Tage vor seinem Tod.

Ausgehend von dem, was Hölderlin aus den Fenstern seines Turmzimmers unmittelbar vor Augen stand, geht es darin doch um Allgemeineres, Übertragbares: die Zeit und ihr Vorübergehen, die Wiederkehr und den Wandel, den Menschen und die Natur.

Hölderlins Gedichtmanuskript ›Aussicht.‹ aus dem Deutschen Literaturarchiv Marbach

Christoph Theodor Schwab schrieb über Hölderlins Begeisterung für die Natur:

»Die Natur übt noch jetzt einen großen Einfluß auf Hölderlins Befinden aus; ein schöner heitrer Tag bringt ihn in eine fröhliche, sanfte Stimmung, in welcher die Selbstgespräche seltner werden und seine Neigung zum Widersprechen u.(nd) Verneinen sich vermindert. Eine schöne Mondnacht lockt ihn oft an's Fenster und er sieht dann manchmal die halbe Nacht lang in's Freie hinaus.«

1871.

Christian Reiner liest ›Aussicht.‹

00:00 | 00:00

›Aussicht.‹ in Gebärdensprache

Friedrich Hölderlins Gedichte wurden vielfach vertont und häufig rezitiert. Doch wie sieht es eigentlich aus, wenn man sie in Gebärdensprache übersetzt? Welche performative Präsenz erhalten sie dabei? Welche neuen Zugänge erschließen sich dadurch? Diese Fragen standen am Ausgangspunkt eines inklusiven Workshops zu Hölderlin in Gebärdensprache.

Vielen Dank an die Gebärdendolmetscherinnen Daniela Happ und Anne Nagel sowie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das Gedicht gemeinsam in Gebärdensprache übertragen haben.

Hölderlins Schreibtisch

Nur ein einziger Gegenstand ist aus Hölderlins Turmzimmer geblieben: ein kleiner Tisch, auf den der Dichter »mit der Hand geschlagen, wenn er Streit gehabt – mit seinen Gedanken«. So berichtete es Lotte Zimmer, die Hölderlin gepflegt hat.

An den Tisch ist aber noch eine andere Überlieferung gebunden: Hölderlin soll, wenn er ein Gedicht niederschrieb, mit der linken Hand darauf das Versmaß geschlagen haben.

Replik von Hölderlins Schreibtisch. Das Original befindet sich in Privatbesitz

» Nun trat er, und mit einem Auge voll jugendlichen Feuers, an seinen Stehpult, nahm einen Foliobogen und eine [...] Feder heraus und schrieb, mit den Fingern der linken Hand die Verse auf dem Pult skandirend, und nach Vollendung jeder Zeile mit Kopfnicken ein zufriedenes deutliches ›Hm‹ ausdrückend... «

Johann Georg Fischer: Hölderlins letzte Verse

Mehr zu Hölderlins Schreibtisch

Gregor Wittkop: Hölderlins Tisch aus Tübingen

Marbach a.N. 2003 (Spuren 64)