Theure Schwester!

Die Wanderausstellung ›Hölderlins Orte – Fotografien von Barbara Klemm‹ gab diesmal den Anlass, einen Brief von Friedrich Hölderlin an seine Schwester und die Familie aus dem Hölderlin-Archiv der Württembergischen Landesbibliothek zu präsentieren. Hölderlin schreibt ihn am 23. Februar 1801 aus dem schweizerischen Hauptwil. Zu Fuß ist er von Nürtingen über Stuttgart, Tübingen und den Bodensee dorthin gewandert. Das »helle Himmelblau und die reine Sonne über den nahen Alpen«, die »glänzenden, ewigen Gebirge[ ]« mit ihren »herrlichen Gipfeln« – das alles erfüllt ihn mit einer tiefen Zufriedenheit. Nachts dichtet er unter dem »heiteren Sternenhimmel«. Die Gedichte aus jener Zeit, etwa die sapphische Ode ›Unter den Alpen gesungen‹ oder die Elegie ›Heimkunft. An die Verwandten‹, tragen diese Landschaftseindrücke in sich.

Wenn alles still ist – Einführung von Stephanie Jaeckel

Der 23. Februar 1801 ist ein Montag, Hölderlin wohnt seit knapp einem Monat bei seinem neuen Arbeitgeber, dem Kaufmann Anton von Gonzenbach im schweizerischen Hauptweil, oder Hauptwil, wie es heute heißt. Seine Aufgabe ist es, Gonzenbachs jüngste Töchter Barbara und Augusta zu unterrichten, zwei 15 und 14 Jahre alte Mädchen. Das vereinbarte Jahresgehalt beträgt 30 Louis d’ors zuzüglich Kost und Logis1 - fast so viel wie für seine bestbezahlte Stelle bei der Frankfurter Bankiersfamilie Gontard. Hölderlin hoffte, einen guten Teil des Einkommens zurücklegen zu können.

Hauptwil ist für den mittlerweile dreißigjährigen Hölderlin die dritte Station als Privatlehrer. Es ist nicht überliefert, ob er diesen Beruf mochte und ob er einen guten Draht zu Kindern hatte. Hauslehrerstellen waren für Studenten seiner Zeit ein Berufseinstieg:2 Hier gab es für junge Akademiker genügend Zeit, eigene Bücher zu schreiben, dazu oft eine gut sortierte Bibliothek, Verpflegung und Unterkunft. Der Nachteil: man war fest in die Familie der Arbeitgeber eingegliedert. Man wohnte unter ihrem Dach und blieb auf diese Weise gebunden, fast so wie ein Sohn im elterlichen Haushalt – und dazu, wenn es schlecht kam, von oben herab behandelt wie ein Angestellter, das heißt Untergebener.

Hölderlin nimmt diese Situation gleich mehrere Male in Kauf, meist, wenn er keine andere Wahl hat. So auch im Herbst 1800, nachdem der Versuch, eine eigene Zeitschrift in Stuttgart zu gründen, gescheitert ist. Er muss dem württembergischen Herzog unbedingt einen Brotberuf vorweisen, schließlich hat er auf Kosten des Landes studiert. Da kommt die Anfrage aus der Schweiz wie gerufen, bewahrt sie ihn doch bis auf Weiteres davor, in Württemberg Pfarrer zu werden. Und sie verspricht Stille, nach der sich der Dichter dringend sehnt. Zwei Jahre nach der Trennung von Susette Gontard, seiner Geliebten, leidet er immer noch schwer unter dem Verlust ihrer Zweisamkeit. Freunde charakterisieren ihn als dünnhäutig, Hölderlin selbst schreibt in einem Brief, er fühle sich innerlich erstarrt, »wie Eis«.3 Ein Neuanfang fern der Heimat scheint ihm erfolgversprechend. Er bittet die Mutter um Reisegeld und um neue Stiefel. Wie stets, wenn er eine Reise unternimmt, wird er auch Hauptwil größtenteils zu Fuß ansteuern. Der gerade angeschaffte Schreibtisch4 dagegen muss wieder verkauft werden,5 Hölderlin wird in der Gonzenbach’schen Bibliothek einen ungleich größeren Tisch zur Verfügung gehabt haben, auf dem er seine Papiere ordnen und Briefe schreiben konnte.

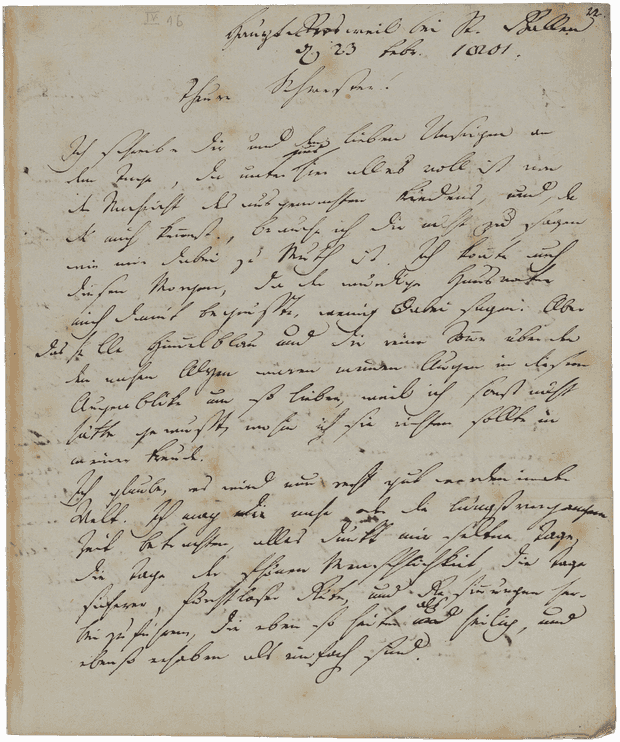

Hölderlins Brief an die Schwester war ursprünglich mehrmals gefaltet und ineinander gesteckt. Papierrestauratorin Wiebke Müller hat für diese Rekonstruktion einen Papierbogen in Originalgröße verwendet.

Briefe haben zu Hölderlins Zeit eine größere Bedeutung als heute. Korrespondenzen sind die Netzwerke der damaligen Eliten: Postalisch werden neue Ideen diskutiert, berufliche Verbindungen angebahnt, Meinungen eingeholt und geäußert. Briefe unter Freunden genießen höchstes Ansehen, Liebesbriefe sind Meisterstücke der privaten Schreibkunst. Und natürlich: wo Kunst ist, sind Regeln nicht fern. Aus damaligen Ratgebern über das Briefeschreiben erfahren wir, dass das größte Missgeschick darin bestand, den Sand, mit dem man das Briefpapier abrieb, um die Tinte zu trocken, nicht sorgfältig genug ausgeschüttelt zu haben.6 Denn die Blamage, wenn beim Auffalten Sand aus dem Brief rieselte, war nicht wieder gut zu machen. Umständliches Falten des Papiers galt als »Künstelei«, dazu war auf die Wahl des Briefbogens zu achten: Je höher das Ansehen des oder der Empfänger*innen, desto wertvoller hatte das Papier zu sein und desto größer der Bogen. Wer in eigener Sache korrespondierte, sollte das Porto selbst bezahlen, auf die höfliche Anrede war zu achten, ebenso auf einen klaren Stil.

» Theure Schwester «

Friedrich Hölderlin: Brief an die Schwester vom 23. Februar 1801

Natürlich kennt Hölderlin die Regeln und kann sie mit leichter Hand umsetzten. Sein Brief aus Hauptwil ist mustergültig, er schreibt leserlich, mit schönem Schwung und empfiehlt sich nicht schon nach zwei oder drei beschriebenen Seiten – nicht genutzter Platz auf dem Papier war damals ein fast ebenso peinlicher Fauxpas wie aus dem Couvert rieselnder Sand. Dazu faltet er ihn einfach und zweckmäßig nach damals gängiger Art, wir müssen uns ein noch festeres Papier als Umschlag vorstellen, auf dem die Adresse der Schwester stand und auf dem er das Siegel aufgebrachte. Dieses Blatt ging jedoch verloren.

Nach damaliger Vorstellung waren Briefe geschriebene Unterhaltungen, das heißt, es wurde viel Wert darauf gelegt, dass sie klar und verständlich blieben, dass wenig Fremdwörter verwendet, aber gleichzeitig eine gewisse Form der »Courtoisie«,7 der Höflichkeit, eingehalten wurde. Da es noch keine Wörterbücher gab, orientierte man sich am gesprochenen Hochdeutsch, es galten allgemeine Regeln, aber es blieb viel Freiraum bei der Rechtschreibung, was uns heute irritieren kann, aber auch charmant wirkt, ganz so als könnten wir die Briefeschreiber*innen aus dem Papier heraus sprechen hören.

Gleich der erste Satz ist ein Paukenschlag. Hölderlin jubelt über »die Nachricht vom ausgemachten Frieden«,8 der an diesem Morgen Hauptwil erreicht. Seine Reaktion – er schaut in die aufgehende Sonne, um Gonzenbach, dem »würdigen Hausvater«9 nicht vor Glück ins Gesicht zu lachen – weist auf die konträre politische Haltung der beiden Männer hin. Der Friede von Lunéville, um den es hier geht, wurde am 9. Februar 1801 zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich geschlossen. Er beendete den zweiten Koalitionskrieg und brachte die Schweiz nach einem kurzen österreichischen Intermezzo unter die Kontrolle Frankreichs. Für Gonzenbach eine Hiobs-Botschaft, hatte sich doch sein Schwager für die österreichische Seite stark gemacht. Er wird die Schulden des Schwagers, die durch dessen Absetzung und Bestrafung entstehen, zahlen und darüber später Konkurs anmelden müssen.10 Für Hölderlin dagegen ist der Friede für die Schweiz, die von den absolutistisch regierten Ländern als Refugium der Freiheit und Sinnbild einer »res publica« wahrgenommen wird, ein Zeichen des Umbruchs, oder wie er der Schwester schreibt:

»Ich glaube, es wird nun recht gut werden in der Welt. […] alles dünkt mir […] die Tage der schönen Menschlichkeit, die Tage sicherer, furchtloser Güte, und Gesinnungen herbeizuführen, die eben so heiter als heilig, und eben so erhaben als einfach sind.«11

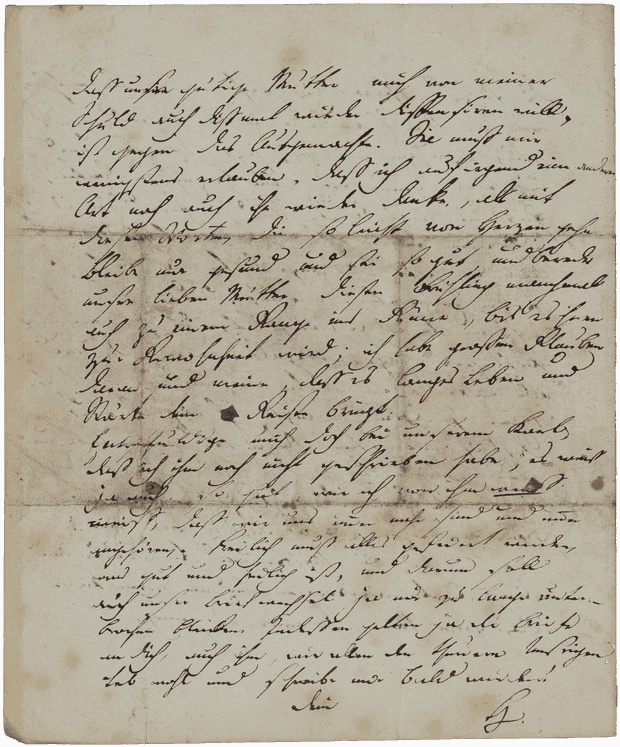

Kolorierter Stahlstich von James Carter nach einer Zeichnung von Ludwig Mayer.

Johann Jakob Aschmann: Die Herrschaft Hauptweil im Obern Thurgau, No. 33, 1795.

Die Sonne geht auf, Hölderlin ist euphorisch und glaubt an bessere Zeiten. Die Jahre nach dem Ende seines Studiums glichen einer Odyssee – beruflich und privat. In Hauptwil hofft er in ruhiges Fahrwasser zu kommen. Tatsächlich arbeitet er an mehreren Oden, darunter ›Unter den Alpen gesungen‹, ›Der gefesselte Strom‹, ›Dichtermut‹ oder ›An Eduard‹, dazu an der ersten Fassung des ›Archipelagus‹, eines seiner mit 296 Versen längsten und inhaltlich anspruchsvollsten Gedichte. Dem Wunsch, nur Dichter zu sein, fühlt er sich jedenfalls in der Schweiz ganz nah:

»[…] u. da wohne ich, in einem Garten, wo unter meinem Fenster Weiden und Pappeln an einem klaren Wasser stehen, das mir gar wohlgefällt des Nachts mit seinem Rauschen, wenn alles still ist, und ich vor dem heiteren Sternenhimmel dichte und sinne.«12

Hölderlin hofft, dass es »friedlich wird in seinem Innern«.13 Und dass ein zurückgezogenes Leben in der Natur ihm den Rahmen geben kann, den er als freier Schriftsteller braucht. Dass dies ein Irrtum ist, wird er bald schon merken. Aber jetzt ist ihm leicht ums Herz, auch der Mutter, der er mit seinem vagabundierenden Leben bislang nur Sorgen gemacht hat, tritt er zuversichtlich gegenüber. Selbstbewusst schreibt er:

»Daß unsre gütige Mutter mich von meiner Schuld auch dißmal wieder dispensiren will, ist gegen das Ausgemachte. Sie muß mir wenigstens erlauben, daß ich auf irgend eine andere Art noch auch ihr wieder danke, als mit diesen Worten, die so leicht von Herzen gehn«14

Ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass das Geld, das die Mutter schickt, sein eigenes ist. Zeitlebens behält sie sein Erbe ein. Nur bei seinem Stiefbruder entschuldigt er sich dieses Mal, und auch nur, weil er ihm noch nicht aus der Schweiz geschrieben hat. Genau an dieser Stelle lässt sich bei genauem Hinschauen eine leichte Veränderung in der Schrift erkennen, eine winzige Spur, die darauf hinweist, dass Hölderlin den Brief hier unterbrochen hat. Das bedeutet, dass der Brief wohl nicht am 23. Februar verfasst wurde, sondern vermutlich eine Woche früher.15 Verfolgen wir Hölderlins Schrift von der ersten Briefseite an, ist zu erkennen, wie die Linien allmählich breiter werden. Wie damals üblich, schreibt er mit einer angeschnittenen Feder, die unter dem Druck seiner Hand nachgibt. Er wäre mit der Feder ohne Schwierigkeiten bis zum Ende der Seite gekommen, doch acht Zeilen vorher legt er sie mitten im Satz, zwischen »er weiß ja auch« und »so gut, wie ich«16 beiseite. Wahrscheinlich ist ihm in diesem Moment etwas dazwischen gekommen. Er arbeitet schließlich als Hauslehrer und hat zu festen Zeiten, hin und wieder sicher auch auf Zuruf, für seine Auftraggeber zur Stelle zu sein.

Tatsächlich wäre der 23. Februar ein zu spätes Datum für den Jubel über den Frieden von Lunéville gewesen, der ja bereits 14 Tage vorher vereinbart wurde. Hauptwil war nicht bloß das idyllische Dorf, das Hölderlin beschreibt. Die Familie Gonzenbach hatte eine der ersten schweizerischen Textilmanufakturen mit einer – und das war die entscheidende Innovation – eigenen Arbeitersiedlung errichtet. Das Dorf war ein zentraler Wirtschaftsstandort der Region, die Post kam häufig dorthin und brachte neben Stoffen auch aktuelle Schlagzeilen. Wir können davon ausgehen, dass der Brief mindestens eine Woche auf dem Tisch lag, bevor Hölderlin die letzten Sätze und das Datum schrieb, ihn faltete, siegelte und dem Postboten übergab.

Eine Woche, in der sich für Hölderlin einiges änderte: Auf die Euphorie des Ankommens folgte rasch Ernüchterung. Dazu kündigt sich Gonzenbachs Konkurs an – die finanzielle Not der Familie war am Ende einer der Gründe, warum Hölderlin bereits am 11. April seine Kündigung in der Hand hielt. Da hatte sich die ersehnte Stille im Dorf längst als Einsamkeit um sein Herz gelegt und der Alltag erwies sich auch im schweizerischen Naturidyll als Käfig für den sensiblen Dichter. Hölderlin zog einmal mehr die Wanderstiefel an und kehrte nach Hause, und von dort einmal mehr in die Sphäre des steten Unterwegsseins zurück. Ein Unterwegs- und Fremdsein, das ihm Freiheit war und, entgegen aller Beteuerung der Familie gegenüber, notwendiger als Geld oder ein Ankommen in der Berufswelt.

Brief an die Schwester Heinrike Breunlin vom 23. Februar 1801

Abbildungen: Brief von Friedrich Hölderlin an die Schwester Heinrike Breunlin aus dem Hölderlin-Archiv der Württembergischen Landesbibliothek.

Hauptweil bei St. Gallen d. 23 Febr. 1801.

Theure Schwester!

Ich schreibe Dir und den lieben Unsrigen an dem Tage, da unter uns hier alles voll ist von der Nachricht des ausgemachten Friedens, und, da Du mich kennest, brauche ich Dir nicht zu sagen wie mir dabei zu Muth ist. Ich konnte auch diesen Morgen, da der würdige Hausvater mich damit begrüßte, wenig dabei sagen. Aber das helle Himmelblau und die reine Sonne über den nahen Alpen waren meinen Augen in diesem Augenblike um so lieber, weil ich sonst nicht hätte gewußt, wohin ich sie richten sollte in meiner Freude.

Ich glaube, es wird nun recht gut werden in der Welt. Ich mag die nahe oder die längstvergangene Zeit betrachten, alles dünkt mir seltne Tage, die Tage der schönen Menschlichkeit, die Tage sicherer, furchtloser Güte, und Gesinnungen herbeizuführen, die eben so heiter als heilig, und eben so erhaben als einfach sind.

Diß und die große Natur in diesen Gegenden erhebt und befriediget meine Seele wunderbar. Du würdest auch so betroffen, wie ich, vor diesen glänzenden, ewigen Gebirgen stehn, und wenn der Gott der Macht einen Thron hat auf der Erde, so ist es über diesen herrlichen Gipfeln.

Ich kann nur dastehn, wie ein Kind, und staunen und stille mich freuen, wenn ich draußen bin, auf dem nächsten Hügel, und wie vom Aether herab die Höhen alle näher und näher niedersteigen bis in dieses freundliche Thal, das überall an seinen Seiten mit den immergrünen Tannenwäldchen umkränzt, und in der Tiefe mit Seen und Bächen durchströmt ist, u. da wohne ich, in einem Garten, wo unter meinem Fenster Weiden und Pappeln an einem klaren Wasser stehen, das mir gar wohlgefällt des Nachts mit seinem Rauschen, wenn alles still ist, und ich vor dem heiteren Sternenhimmel dichte und sinne.

Du siehest, Theure! ich sehe meinen Aufenthalt wie ein Mensch an, der in der Jugend Laids genug erfahren hat, und jezt zufrieden und ungestört genug ist, um herzlich zu danken, für das, was da ist. Und je friedlicher es in meinem Inneren wird, um so heller und lebender gehet das Angedenken an euch, ihr theuern Entfernten! mir auf, und ja, ich darf es sagen, denn ich fühl es zu lebendig, wenn mir noch glüklichere Tage vorbehalten wären, Du und alle unsre Lieben würden nur mir unvergeßlicher seyn. Indessen verlasse ich mich darauf, daß ich mit gutem Gewissen lebe und meine Pflicht thue; das Übrige, wie Gott will! und wenn die Zukunft mir nichts Freudiges verspräche, als daß ich von Zeit zu Zeit Dich und die Mutter und den Bruder und Deine Kinder wiedersehen und an eurem Tische Gast seyn kann, so wär ’ es genug.

Daß unsre gütige Mutter mich von meiner Schuld auch dißmal wieder dispensiren will, ist gegen das Ausgemachte. Sie muß mir wenigstens erlauben, daß ich auf irgendeine andere Art noch auch ihr wieder danke, als mit diesen Worten, die so leicht von Herzen gehn.

Bleibe nur gesund und sei so gut, und berede unsre lieben Mütter diesen Frühling manchmal auch zu einem Gange ins Grüne, bis es ihnen zur Gewohnheit wird; ich habe großen Glauben daran und meine, daß es langes Leben und Stärke dem Geiste bringt.

Entschuldige mich doch bei unserem Karl, daß ich ihm noch nicht geschrieben habe; er weiß ja auch, so gut, wie ich von ihm weiß, daß wir uns immer nahe sind und immer angehören. Freilich muß alles gefeiert werden, was gut und heilig ist, und darum soll auch unser Briefwechsel ja nie zu lange unterbrochen bleiben. Indessen gelten ja die Briefe an Dich, auch ihm, wie allen den theuern Unsrigen.

Leb wohl und schreibe mir bald wieder!

Dein H.

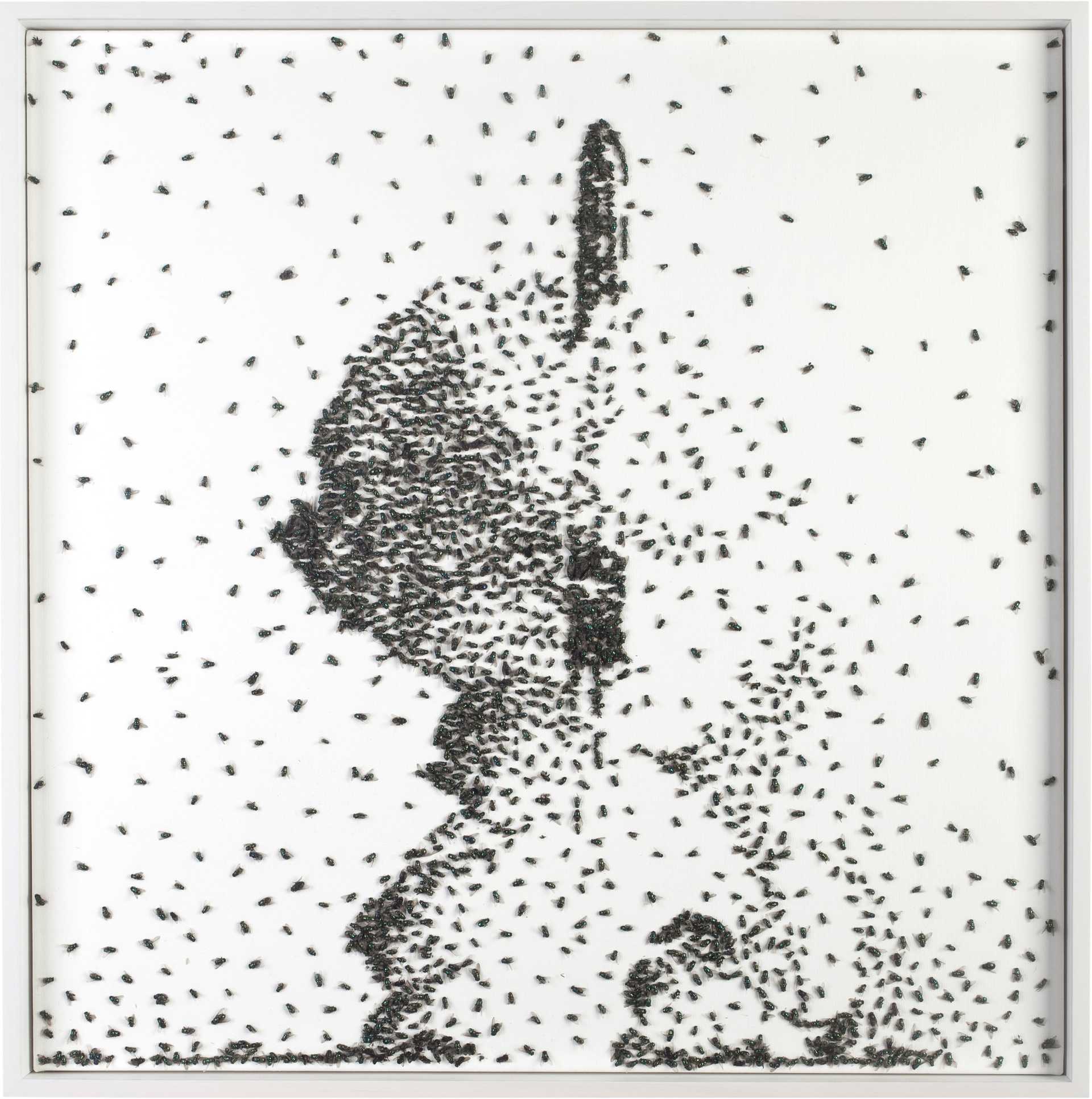

Feder und Fliege: im Februar 1801 - Ein Kommentar von Via Lewandowsky

Langsam taucht der Federkiel in das Tintenfass ein. Die Spitze des Federkiels berührt die schwarze Oberfläche und drückt sie leicht ein, dann verschwindet mit einem feinem Ruck der wächserne Teil der Spitze im Nichts. Jetzt – das Innehalten des Federkiels ist der akrobatischste Teil – schwebt die Federspitze zwischen oben und unten, im Nichts und im Hier. Irgendwo unter der spiegelnden tiefschwarzen Oberfläche berührt sie die Nacht. Da sind alle Gedanken auf engem Raum miteinander verbunden. Ganz klein noch, als feinste Tröpfchen, für das Auge und die Lupe nicht sichtbar in winzigen Ketten wie wundervolle Ornamente zusammengelegt. Behutsam fährt die Feder wieder an die Oberfläche zurück. Der schwarze Spiegel krümmt sich, als wolle er die Federspitze festhalten und erhascht dabei das Licht an den Rändern. Erhaben kreist die Feder über dem Papier, deutet eine halbe Kurve an, keine ganze Linie, dann sofort Stillstand. Plötzlich wird sie von einer heftigen Bewegung erfasst und hinweggefegt. Mit Schwung geht es zurück zum Tintenfaß als hätte ein gerissenes Tau den Außenklüver dem Wind preisgegeben und hinge nun nur noch als ein zappelnder Fetzen am Bugspriet. Die Hand umklammert die zarte Feder und schwillt an zur Faust. Mit ganzer Kraft donnert die geballte Hand auf den Tisch. Die Erschütterung läßt die schwarze Oberfläche der Tinte erzittern, kleine Wellen schlagen konzentrische Kreise. Da hinein fliegen von oben herab feine Tintentropfen, stürzen wie Pfeile auf eine feindliche Formation und verschwinden in ihr, im spiegelnden Horizont und vereinen sich wieder mit der darunter liegenden Nacht. Und dann noch ein Donner und noch ein Donner. Beim Letzten ist es ein einsamer Tropfen, der sich von der Spitze der Feder löst.

Nein, diese Federkiele fassen sich zu schwer an. Hatte er doch gerade erst solche neuen Federspitzen in Stuttgart gekauft, die man nur auf einen Griffel stecken mußte. Versteinerte Milch wie Alabaster, elastisch und weich wie ein Kissen waren sie. Man hatte sie aus Hamburg eingeführt, wo sie aus polnischen Gänsen gerupft wurden. Eine Gans, ein Dutzend Schreibfedern – soviel Federvieh für ein paar Briefe. Ganz zufällig hatten sie auch zum Reisetintenfaß gepaßt. Im Fuß der rechteckigen Messingdose gab es einen praktischen Sandstreuer. Ein feines einfaches Ornamentband teilte an dieser Stelle den wie ein Geheimfach angelegten Unterboden ab. Die Benutzung des Löschsands war am Ende jedes Schreibens das Amen. Der Schreibsand rieselte auf das Papier wie Weihwasser auf das Haupt des Täuflings. Wo aber waren ihm nur all die schönen neuen Utensilien abhanden gekommen? Nach Konstanz hatte er sie nicht noch einmal benutzt, denn da hatte er sie ganz sicher vor seiner sehr frühen Abreise wieder eingepackt. Bei der Überfahrt nach Dingelsdorf gab es so ein seltsames Geräusch beim Abstellen der Tasche am Heck des Bootes. Als hätte ein Fisch nach Luft geschnappt. Dabei muß es, wie ihm jetzt dünkte, genau andersherum gewesen sein. Es war das Tintenfaß gewesen, es hatte wohl sein schwarzes Universum in den See entleert. Ausgeatmet in die dampfende Kälte unter der spiegelglatten Oberfläche früh am Morgen, und ein Fisch schaute regungslos dabei zu. Das kleine Täschchen mit dem neuartigen Federhalter und den Federspitzen wird an ein Ufer des Bodensees und dann bald den Rhein hinabgetrieben sein. Dienstwilligergeben empfahl es sich und trat seine Reise in Richtung Basel an, und glucksend sank das vollgelaufene Etui auf den Grund. Einmal benutzt nur und auf ewig verloren. Für solche Abschiede gibt es in den Kurialien keine Formulierungsempfehlungen.

Hier in Hauptweil bekam er nur Rabenfedern und die lagen einfach nicht so gut in der Hand. Langsam öffnet sich die Faust wieder, und die schwarze Feder bleibt unbeweglich zwischen Bogen Papier und dem Tintenfaß in der geöffneten Hand liegen. Der Handrücken liegt flach auf dem Schreibtisch, der Federkiel kippt langsam über die Handkante.

Am Fenster müht sich eine Fliege ab. Sie torkelt auf der glatten Scheibe rauf und runter und macht dabei keinerlei Geräusche. Entweder ist sie zu schwer für ihre wintermüden Beinchen oder sie ist zu früh aufgeweckt worden. Es hatte ja auch ganz schön gedröhnt, als sich der Federkiel der Tinte entledigte. Nun treibt es sie zum Licht. Es ist ein trauriges Schauspiel, wie die Mühen am ersten Quersteg des Fensters enden. Der Überhang ist einfach nicht zu schaffen. Nach einem kurzen Taumeln, als würde sie an einem unsichtbaren Seil hängen, fällt sie im freien Fall zurück auf die Fensterbank. Dort dreht sie sich erst im Kreise, bis sie aus der Kurve fliegt und dadurch auf die Beine kommt. Von da geht es von vorn los. Ein auswegloser Kampf. Die Temperaturen sind ungewöhnlich mild für die Jahreszeit, aber für die Natur eine gefährliche Verlockung. Auch er hatte es gehörig mißverstanden. Am Morgen auf dem Weg vom Schlössli zum Kaufhaus ereilten ihn die Launen der Natur. Die letzten Schneefetzen waren vom frühlingshaften Wetter in flache Schmelzlachen verwandelt worden, als hätte jemand nasse Wäsche auf die Straße geworfen. Die Nacht aber war wieder bitterkalt gewesen und hatte sie zu einer spiegelglatten Seenlandschaft geformt. Er war sich sicher, daß er für einen kurzen Moment zwischen Himmel und Erde hing, als sein linkes Bein den Halt verlor. Kurz darauf knallte er mit einem unbarmherzigen Rums auf den Rücken. Dabei hatte er noch Glück gehabt, keiner hat davon etwas mitbekommen. Vor allem aber war ihm das gerade übergebene Tintenfaß nicht aus der Hand gefallen. Er hatte es hochgehalten, zwar wie in einer in die Waagerechte gekippten jämmerlichen Siegerpose, aber immerhin hatte er geistesgegenwärtig den glatten Messingdeckel gegen die Öffnung des mit Ranken bemalten Steinguttöpfchens gedrückt. Kein Tropfen war verschüttet worden. Nur hatte sich einer der Rabenfederkiele auf seine eigene Flugbahn begeben und stach ihm bei der Landung auf dem eisigen Boden über dem Hüftknochen in die Seite. Er bemerkte den Schmerz an der Einstichstelle erst, nachdem er sich vorsichtig tastend wieder auf sicherem Stand wußte. Die Feder war dahin. Dabei hatte sich der ältere Buchhalter eben noch redlich bemüht ihm eine scharfe und feine Spitze zu zu schneiden. Nur war sie für einen Linkshänder gemacht. Er hatte nichts dazu gesagt und sich nur einen Ersatz erbeten.

Via Lewandowsky: ›Nur unsere Besten‹. Fliegen aus dem Jahr 1966 auf Leinwand (2010)

Den Federkiel mußte er sich nun selber zurichten. Vorsorglich hatte er alles dazu bereit gestellt. Heißer Sand, eine Pinzette und sein scharfes Messer, das er seit den Jenaer Tagen in der Gartenlaube bei sich trug. Nach dem heißen Bad der Federspitze im Sand reichten oft nur drei Schnitte und der Federkiel war geöffnet. Dann kam es zum heiligsten Moment bei der schon hunderte Male ausgeführten Prozedur, mit der Pinzette vorsichtig die Seele aus dem Hornröhrchen zu ziehen. Dieses kleine Häutchen ist die Unschuld eines unbenutzten Federkiels. Erst jetzt war mit der Feder alles möglich: Liebesbriefe und Todesurteile, Elegien und Edikte, Testamente und Habilitationen. Der Brief an die Schwester stand noch aus.

Die Fliege hatte nun doch die Fensterstrebe erklommen. Da hockte sie selig und schien sich nicht schlüssig zu sein, was sie mit ihrem Erfolg anfangen sollte. In der Ferne glänzten verlockend die weißen Rücken der Berggipfel. Eine Berührung entfernt. Es galt keine Zeit verstreichen zu lassen. Diesmal ging es mit hektischem Summen für die Fliege höher hinauf. Doch das war zu viel. Wie ein Krümel fiel sie herab auf den Sims und blieb dort liegen. Sie rührte sich nicht mehr. Stille im Raum, auch von Draußen drang in diesem Moment kein Laut in die Stube.

Mit einer eleganten Drehung der Hand greifen die Finger nach dem Federkiel, der soeben noch auf der Handkante balanciert hatte, mit der Spitze nach oben. Hoch hinauf schwingt sich der ausgestreckte Arm. Und der so zwischen Daumen und Zeigefinger gelangte Federkiel saust wieder hinab ins Tintenfass: die Federspitze trifft auf die spiegelglatte Oberfläche. Langsam taucht der Federkiel in das Tintenfass ein.

Über die Autor*innen

Stephanie Jaeckel

Stephanie Jaeckel hat Kunstgeschichte, Romanistik und Neuere Geschichte in Bonn und Berlin studiert. Mittlerweile lebt sie seit über 20 Jahren in Berlin-Kreuzberg, wo sie neben Artikeln, Hörtexten und Podcasts auch Texte in Einfacher und Leichter Sprache schreibt. 2021 erschien ihr Buch ›Hölderlin leuchtet‹ zu der im Hölderlinturm gezeigten Sonderausstellung ›Hölderlin liebt…‹. Ihr Kinderhörspiel ›Kimmo ahoi!‹ kam 2014 als eines der fünf besten Sachhörbücher in den Kategorien Regie und Text auf die Longlist des Beo-Hörspielpreises.

Via Lewandowsky

Via Lewandowsky, geboren 1963, ist ein deutscher Künstler, der mit den Medien Fotografie, Installation, Malerei, Objektkunst, Performance und Skulptur arbeitet. Neben der Teilnahme an der documenta IX, wurde er vor allem durch seine Ausstellungsszenografien und Kunst-am-Bau-Projekte bekannt. Leitmotive sind immer wieder das Missverständnis als Scheitern von Kommunikation, das Prozesshafte, die ironische Brechung des Alltäglichen, sowie das Eindringen des Fremden in den vertrauten, meist häuslichen, Bereich.

- Vgl. Friedrich Hölderlin im Brief an die Schwester Anfang Dezember 1800, in: ders.: Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. von Michael Knaupp, Bd. 2, München 2019 (= MA 2), S. 879 und Frank Berger: Das Geld der Dichter in Goethezeit und Romantik, Wiesbaden 2020, S. 314.↩

- Vgl. ebd. Berger beschreibt das gleich für mehrere prominente Zeitgenossen Hölderlins.↩

- Friedrich Hölderlin im Brief an die Schwester vom 11. Dezember 1800, in: MA 2, S. 880.↩

- Friedrich Hölderlin im Brief an die Mutter im Juni oder Juli 1800, in: MA 2, S. 869.↩

- Friedrich Hölderlin im Brief an die Familie vom 6. Januar 1801, in: MA 2, S. 885.↩

- Vgl. Johann Christoph Stockhausens Grundsätze wohleingerichteter Briefe. Nach den neuesten und bewährtesten Mustern der Deutschen und Ausländer nebst beygefügten Erläuterungen und Exempeln, Helmstädt 1751, S. 166.↩

- Stockhausen, S. 172.↩

- Friedrich Hölderlin im Brief an die Schwester vom 23. Februar 1801, in: MA 2, S. 891.↩

- Ebd. S. 892.↩

- Ulrich Gaier: ›Unter den Alpen gesungen‹, Hölderlin als Hauslehrer in Hauptwil, in: Schriften der Hölderlin-Gesellschaft Bd. 20/5, Tübingen 2008, S. 42/43.↩

- Friedrich Hölderlin im Brief an die Schwester vom 23. Februar 1801, in: MA 2, S. 892.↩

- Ebd.↩

- Ebd.↩

- Ebd., S. 893.↩

- Dr. Jörg Ennen vom Stuttgarter Hölderlin-Archiv hat mich auf den Zeitsprung im Brief hingewiesen. Er erachtet eine Vordatierung des Schreibens um zirka eine Woche für wahrscheinlich.↩

- Friedrich Hölderlin im Brief an die Schwester vom 23. Februar 1801, in: MA 2, S. 893.↩