›Aussicht.‹

Mit Hölderlins Gedichtmanuskript ›Aussicht.‹ aus der Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten in Baden-Württemberg (DLA Marbach) blicken wir diesmal dem Wechsel vom ereignisreichen Jubiläumsjahr 2020 ins Jahr 2021 entgegen, in dem die Geburtstagsparty weitergeht. Kommentiert wird dieses poetische Zeugnis aus Hölderlins Zeit im Tübinger Turm von der Lyrikerin Nadja Küchenmeister.

Das Fenster zur Welt

Ich bin überzeugt, daß Hölderlin die letzten 30 Jahre seines Lebens gar nicht so unglücklich war, wie es die Literaturprofessoren ausmalen«, äußerte der Schriftsteller Robert Walser 1943, als er selbst schon über 10 Jahre in der Heil- und Pflegeanstalt Herisau zugebracht hatte und diese nicht mehr verlassen wollte, gegenüber seinem Freund und späteren Vormund Carl Seelig. »In einem bescheidenen Winkel dahinträumen zu können, ohne beständig Ansprüche erfüllen zu müssen, ist bestimmt kein Martyrium. Die Leute machen nur eines daraus.«1

Nimmt man die Gedichte, die sich aus Hölderlins Zeit im Tübinger Turm erhalten haben, beim Wort, dürfte das Klischee des geistig umnachteten Dichters, der in einem tristen, beengten Turmzimmer die letzten 36 Jahre seines Lebens hinfristete, schnell brüchig werden. Umso mehr wird es dies, wenn man die Zeugnisse hinzuzieht, auf die der Literaturwissenschaftler Gregor Wittkop 1990 im Nürtinger Stadtarchiv stieß. Es handelte sich um Pflegschaftsakten des Oberamts Nürtingen aus den Jahren 1833 bis 1843. Darin wurden die Quittungen und Berichte aufbewahrt, mit denen die Familie Zimmer quartalsweise die Kosten für Hölderlins Unterhalt abrechnete und somit nebenbei den Alltag des Dichters dokumentierte. Sie erzählen von einem »in Wirklichkeit geräumigen, hellen und geräuschvollen Haus, das von spielenden, lernenden und musizierenden Kindern, arbeitenden Tischlerleuten sowie den ein- und ausgehenden studentischen Untermietern belebt war«,2 so Wittkop.

»Was immer Hölderlin zu leiden hatte, das Metaphernfeld der Finsternis bezeichnet es nicht; die letzten Gedichte noch sprechen vom Tageslicht und sogar von einer Form der ›Zufriedenheit‹«.3

Auch aus dem späten Turmgedicht ›Aussicht.‹ strahlt regelrecht das Tageslicht entgegen: »Der off’ne Tag ist Menschen hell mit Bildern«. Es ist das zweite von insgesamt drei mit diesem Titel versehenen Gedichten aus Hölderlins Zeit im Turm. Mit der Aussicht scheint es etwas Besonderes auf sich gehabt zu haben. »Hölderlin war und ist noch ein großer Natur Freund und kan in seinem Zimmer daß ganze Näkerthal samt dem Steinlacher Thal übersehen«,4 schildert Ernst Zimmer in einem Brief an einen Unbekannten vom Dezember 1835.

Der Neckar, der Hölderlin seit Kindestagen vertraut und mit den Jahren zum Weggefährten geworden war, floss direkt vor dem Haus vorbei. Die Stadt war auf der gegenüberliegenden Uferseite noch nicht bebaut und die Bäume auf der dazwischengelegenen Neckarinsel waren erst 1828 gepflanzt worden. Das alles konnte der Dichter aus seinem damals noch mit fünf Fenstern ausgestatteten Turmzimmer beobachten. Tag für Tag ein Naturschauspiel. Hölderlin muss diese fünf Fenster geliebt haben. Davon zeugt ein Bericht von Ernst Zimmer aus dem Sommer 1838: 5

» [Hölderlin] hat jezt auch in seinem Zimmer, neue Fenster und Jalousie Laden bekomen, worüber er aber anfangs Tüchtig geflucht hat. Er hat die gewohnheit oft Nachts wenn ihm ein gedanke im Bett einfält heraus zu fahren ein fenster zu rük zu schieben und den Gedanken der freien Luft mitzutheilen, jezt ist es ihm aber bei den neuen Fenster nicht mehr so bequem es geht im bei der eröfnung der Fenster nicht schnell genug wie er es gewohnt war. «

Ernst Zimmer an den Oberamtspfleger Burk am 21. Juli 1838

Zur selben Zeit gestalteten die Dichter und Künstler der Romantik das Motiv des Fensters als Symbol der Sehnsucht und Schwelle zwischen Innerem und Äußerem, Begrenzung und Entgrenzung. Caspar David Friedrichs ›Frau am Fenster‹ entstand zwischen 1818 und 1822, Joseph von Eichendorffs Gedicht ›Sehnsucht‹, ebenfalls vom Blick aus dem Fenster ausgehend, im Jahr 1834. In Hölderlins Fenstergedichten allerdings fehlt diese Sehnsucht. Die Grenze zwischen Innen und Außen ist darin nicht markiert. Das schmerzliche Verlangen nach Entgrenzung und Überwindung der Schwelle bleibt folglich aus. Stattdessen geht der Blick unmittelbar in das Betrachtete über. Es ist eben nicht durch Jalousien, Fensterläden und dergleichen vom Betrachter getrennt.

Durch die Fenster seines Turmzimmers wusste sich Hölderlin mit der Welt verbunden. Dort fand er, was er in den Jahren zuvor meist nur nach tage- und wochenlangen Fußmärschen von einer Hauslehrerstelle zur nächsten verspürte: Einklang mit der Natur, Ruhe, Weltverbundenheit und Selbstverbundenheit zugleich. »Diß und die große Natur in diesen Gegenden erhebt und befriediget meine Seele wunderbar«, schrieb er seiner Schwester kurz nach Ankunft im schweizerischen Hauptwil, wo er Anfang des Jahres 1801 als Hauslehrer tätig war. »Du würdest auch so betroffen, wie ich, vor diesen glänzenden, ewigen Gebirgen stehn, und wenn der Gott der Macht einen Thron hat auf der Erde, so ist es über diesen herrlichen Gipfeln. Ich kann nur dastehn, wie ein Kind, und staunen und stille mich freuen, wenn ich draußen bin, auf dem nächsten Hügel, und wie vom Aether herab die Höhen alle näher und näher niedersteigen bis in dieses freundliche Thal, das überall an seinen Seiten mit den immergrünen Tannenwäldchen umkränzt, und in der Tiefe mit Seen und Bächen durchströmt ist …«.6

In der freien Natur fand der Dichter zu sich selbst und fühlte sich zugleich aufgehoben im großen Ganzen. Im Tübinger Turm trennte ihn lediglich ein Fensterglas davon. Von einer Weltabgewandtheit kann daher nur bedingt die Rede sein. Zwar gab Hölderlin seinen zahlreichen Besuchern durch übertriebene Höflichkeitsfloskeln und unverständlichen Kauderwelsch deutlich zu verstehen, dass er an Small-Talk wenig interessiert war, doch hatte er sich keineswegs vollständig aus der Welt verabschiedet.

»Die Natur übt noch jetzt einen großen Einfluß auf Hölderlins Befinden aus; ein schöner heitrer Tag bringt ihn in eine fröhliche, sanfte Stimmung, in welcher die Selbstgespräche seltener werden u. seine Neigung zum Widersprechen u. Verneinen sich vermindert. Eine schöne Mondnacht lockt ihn oft an’s Fenster u. er sieht dann manchmal die halbe Nacht lang in’s Freie hinaus«,7

so Christoph Theodor Schwab, der Hölderlin zwischen 1841 und 1843 häufiger besuchen kam, und Wilhelm Waiblinger berichtet bereits zwanzig Jahre zuvor von »manche[n] schöne[n] Bilder[n], die er [Hölderlin] sich frischweg aus der Natur hohlte, indem er von seinem Fenster aus den Frühling kommen und gehen sah.«8

Solche Bilder sind auch in jenes Gedicht eingegangen, das der Aussicht aus dem Fenster gewidmet ist, jedoch bei Weitem nicht dort stehen bleibt. Es ist weit allgemeiner und abstrakter gefasst und wird somit von einer schlichten Momentaufnahme zu Literatur. Vom Neckar und den grünenden Hügeln der Schwäbischen Alb ist dort nicht die Rede. Es geht um Essentielleres, ja Philosophisches, um den Menschen und seinen Bezug zur Welt. Wer sich vom offnen Tag erhellen lässt, so die Botschaft, wird Eins mit dem, was ihn umgibt, und beginnt, es zu verstehen.

Im Rhythmus der Natur

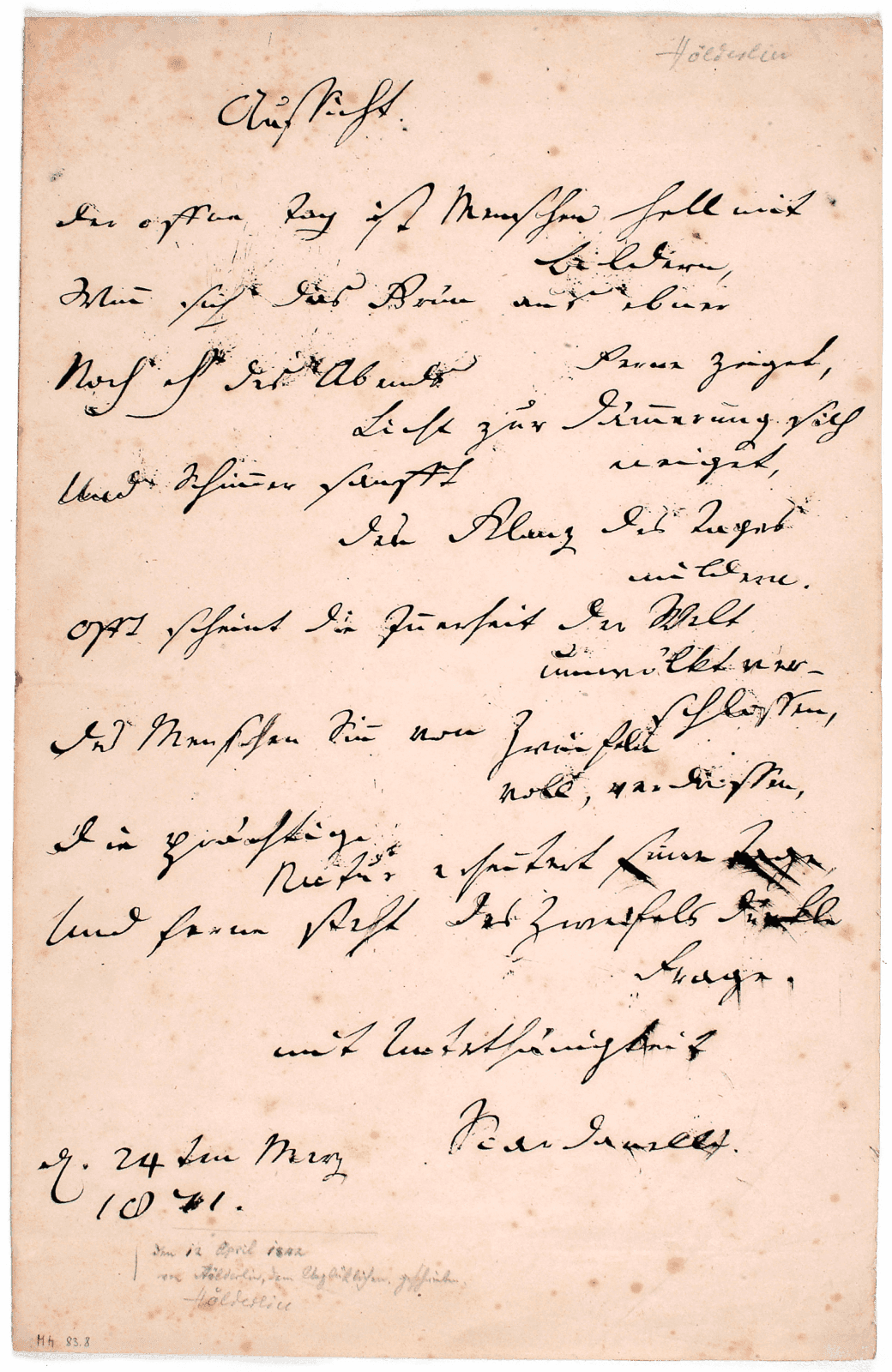

Das Gedicht muss wenige Jahre vor Hölderlins Tod im Jahr 1843 entstanden sein, als der Dichter, dem 1807, bei seiner Entlassung aus dem Klinikum, noch 2-3 Lebensjahre vorausgesagt wurden, sein 70. Lebensjahr erreichte. Den um zwei Jahre jüngeren Schreinermeister Zimmer, der ihn damals in sein Haus aufnahm, hatte er bereits überlebt. Zwar datierte Hölderlin selbst das Manuskript auf den »24ten März 1871« – ein Datum, das allein deshalb angezweifelt werden muss, da es außerhalb seiner Lebenszeit liegt – doch wurde darauf von anderer Hand mit Bleistift links unten vermerkt: »Am 12. April 1842 von Hölderlin, dem Unglüklichen, geschrieben.«

Die Notiz stammt vermutlich von Friedrich Wilhelm Hackländer, der das Gedicht im Juni 1843 erstmals in der ›Kölnischen Zeitung‹ drucken ließ.

Reale Datierungen hatten für den Dichter inzwischen längst ihre Bedeutung verloren. Er rechnete nicht in Wochen und Monaten,9 sondern in den Maßeinheiten, die die Natur selbst vorgab. Mit – oder sogar noch vor – der Sonne stand er auf und ging mit Einbruch der Nacht zu Bett. Er wog sich im Gleichklang der Tage, im Rhythmus von Morgen und Abend, Tag und Nacht, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So zieht auch im Gedicht ›Aussicht.‹, wie Nadja Küchenmeister beobachtet, der Tag vorbei wie im Flug. Kaum hat er seine hellen Bilder gezeigt, legt sich im dritten Vers bereits wieder die Dämmerung über die Szene.

Es ist die Zeit, in der auch Christoph Theodor Schwab die Eindrücke seiner Besuche bei Hölderlin in einem Entwurf zu einer Biografie festhält: »Morgens erhebt er sich sehr früh u. geht dann in dem unteren Hausflur u. in dem vor dem Hause befindlichen, zu einem Höfchen umgeschaffenen Zwinger mehrere Stunden lang auf u. ab […] Ist er genug gegangen, so begibt er sich wieder in sein Zimmer, wo das Selbstgespräch fortgesetzt wird, oder in das Zimmer seiner Pflegemutter an’s Klavier, das er sehr viel u. gerne spielt u. hie u. da auch, aber nur, wenn er allein ist, mit Gesang begleitet…« Schwab fährt fort: »Früher machte er hie u. da weitere Spaziergänge, gieng mit seinen Pflegeältern auf’s Feld, mit Waiblinger in dessen Gartenhaus u. in ein eine Viertelmeile entferntes Wirtshaus u. zu Conz in dessen Garten, seit mehreren Jahren aber ist er zum Ausgehen nicht mehr zu bewegen. Des Abends geht er immer um 7 Uhr zu Bett…«10

Ähnlich wie er sich von den Datierungen verabschiedete, löste sich Hölderlin auch von seinem Namen. Zuletzt hatte er 1827 zwei Gedichtmanuskripte – ›Der Mensch‹ und ›Das Gute‹ – mit »Hölderlin« unterzeichnet. Der letzte Brief, der mit diesem Namen endete, stammt aus dem Jahr 1829 und war an seine Schwester gerichtet. Ab 1841 begann Hölderlin, seine Gedichte mit dem Pseudonym »Scardanelli« zu unterzeichnen, welches er einige Jahre zuvor bereits mündlich vor seinen Besuchern gebraucht hatte.

Aus dem Frühjahr 1842 sind außerdem noch drei weitere Gedichte von Hölderlin überliefert: Ein Gedicht mit dem Titel ›Der Frühling‹, das auf den »3ten März 1648« datiert ist, setzt mit der Beschreibung eines Tagesanbruchs ein: »Es kommt der neue Tag aus fernen Höhn herunter«.11

In einem Gedicht über den ›Sommer‹, weit voraus auf den »9. Merz 1940« datiert, heißt es: »Noch ist die Zeit des Jahrs zu sehn, und die Gefilde / Des Sommers stehn in ihrem Glanz, in ihrer Milde«.12 Ein weiteres Frühlingsgedicht beginnt mit den Zeilen: »Wenn neu das Licht der Erde sich gezeiget / Von Frühlingsreegen glänzt das grüne Thal und munter / Der Blüthen Weiß am hellen Strom hinunter«.13

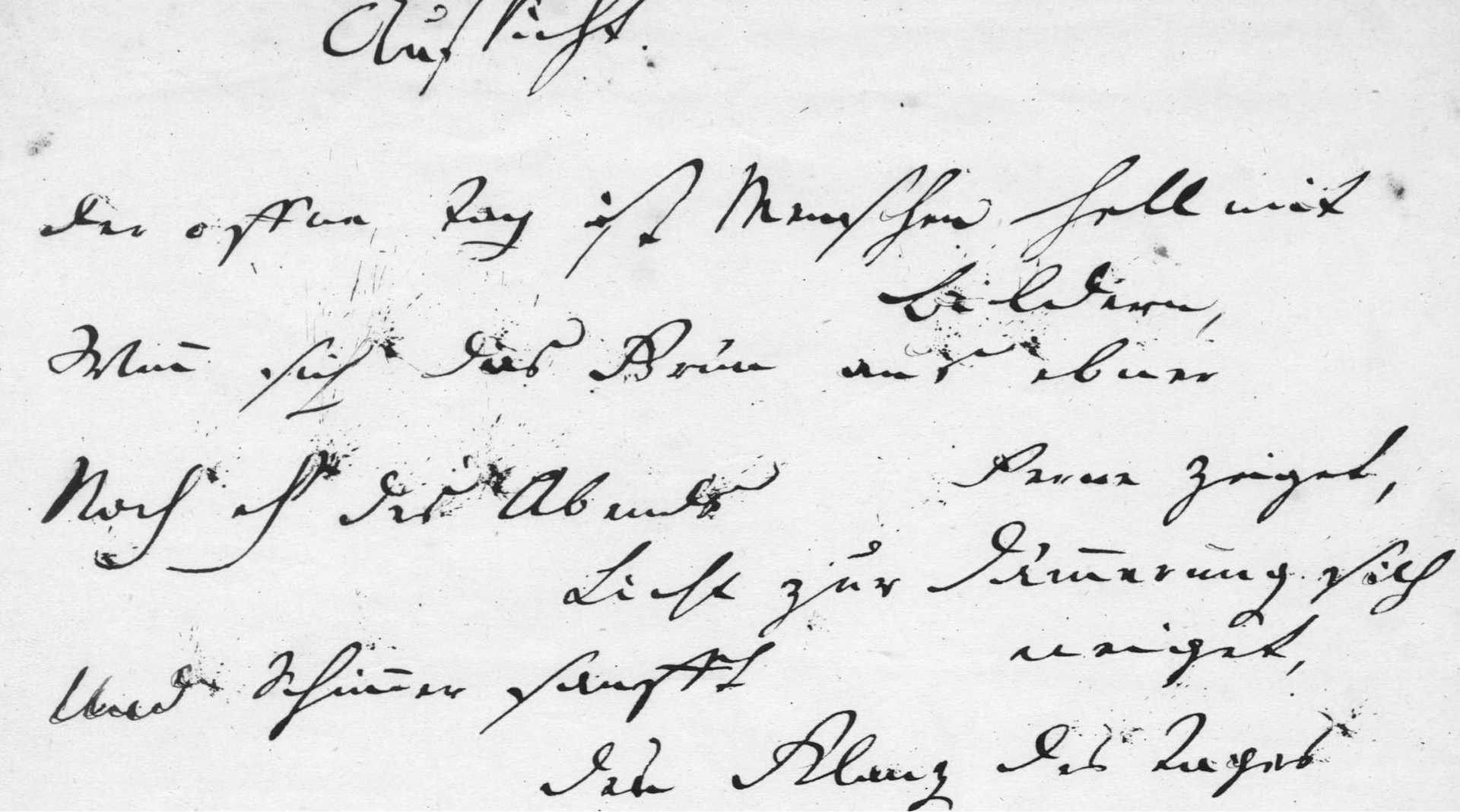

All diese Gedichte sind von einem Licht oder Glanz geradezu durchdrungen. Das Sonnenlicht, das den Anbruch des Tages vermeldet, den Scheinwerfer auf die Welt und ihre Naturerscheinungen richtet und ihnen eine besondere Präsenz verleiht, erhält darin eine große Geltung. War im vierten Vers von ›Aussicht.‹ in der ›Großen Stuttgarter HölderlinAusgabe‹ noch zu lesen, »Und Schimmer sanft den Klang des Tages mildern«,14 so wurde dies später mit genauerem Blick auf das Gedichtmanuskript korrigiert: Nicht um den »Klang des Tages«, sondern um den »Glanz des Tages«15 ging es Hölderlin. Auch hier also wieder das Licht.

Übersehen oder schlichtweg außer Acht gelassen, wurde häufig auch der Punkt, den Hölderlin hinter den Gedichttitel setzte. Und doch ist dieser ein durchaus nicht unwesentliches Detail. Durch den Punkt entsteht eine Pause, ein Innehalten, das dem Titel erhöhte Wirkung verleiht, Spannung erzeugt, einen Resonanzraum erschafft. Man kann sich beinahe bildlich vorstellen, wie der Dichter die Pause nutzte, um aus seinem Fenster in die Natur hinauszublicken und Worte für die Bilder und Gedanken zu finden, die ihm vor Augen standen.

Auch das letzte Gedicht, das Hölderlin kurz vor seinem Tod wohl im Juni 1843 verfasst, trägt den Titel ›Die Aussicht.‹

Das Manuskript unter der Lupe

Aussicht.

Der off’ne Tag ist Menschen hell mit Bildern,

Wenn sich das Grün aus ebner Ferne zeiget,

Noch eh’ des Abends Licht zur Dämmerung sich neiget,

Und Schimmer sanft den Glanz des Tages mildern.

Offt scheint die Innerheit der Welt umwölkt, verschlossen,

Des Menschen Sinn von Zweifeln voll, verdrossen,

Die prächtige Natur erheitert seine Tage,

Und ferne steht des Zweifels dunkle Frage.

d. 24ten März 1871.

Mit Unterthänigkeit

Scardanelli.

Hölderlins Gedichtmanuskript ›Aussicht.‹ aus dem Deutschen Literaturarchiv Marbach

Nadja Küchenmeister: ›Über das Gedicht ›Aussicht.‹ von Friedrich Hölderlin‹

Dieses späte Gedicht von Hölderlin beginnt mit der Behauptung, der Tag sei dem »Menschen hell mit Bildern«, versehen mit dem Zusatz, es handle sich dabei um einen offenen Tag. Und sogleich denkt man an den berühmten ersten Vers aus Hölderlins unvollendet gebliebener Elegie ›Der Gang aufs Land‹: »Komm! ins Offene, Freund!« Die Frist bis zum Abend, wo das »Licht zur Dämmerung sich neiget«, ist kurz, denn schon in der dritten Zeile hat sich in dem Gedicht ›Aussicht‹ die leuchtende Helligkeit verflüchtigt. Darin drückt sich nicht nur ein Nachdenken über den Verlauf eines Tages, sondern auch ein Nachdenken über den Verlauf eines ganzen Lebens aus.

Wie das Innen sich im Außen zeigt und wie dieses Außen sich wiederum im Inneren niederschlägt, lesen wir in der Mitte des Gedichts:

Aussicht. Friedrich Hölderlin.

Das sind die Verse eines Dichters, dessen »Innerheit« sich schon zu Lebzeiten vielen Betrachtern verschlossen zeigte und dessen Geist »umwölkt« schien. An Hölderlins seelischer Gesundheit scheiden sich bekanntermaßen bis heute die Geister. Die Offenheit des Tages geht laut dem hier unterschreibenden Scardanelli damit einher, dass sich »das Grün aus ebner Ferne zeiget«. Am Ende steht »ferne« jedoch auch »des Zweifels dunkle Frage«. Aus der Ferne kommt uns demnach alle Helligkeit, aber auch alle Dunkelheit entgegen. Um welche »dunkle Frage« es sich handelt, erfahren wir nicht.

Aber ergibt sich die Antwort nicht ganz von allein? Ist denn nicht alles zweifelhaft, was sich uns offenbart, selbst wo wir etwas Sicheres zu erkennen meinen? In dem Gedicht »Als ich das Licht verlöschte« des katholischen Dichters Konrad Weiß (1880-1940), scheint es dem lyrischen Ich, »als winke verglimmend die Helle der Finsternis«, und darauf folgt ein: »komm«. Bei Weiß vertauschen sich Licht und Dunkelheit wie sich bei Hölderlin/Scardanelli Innenwelt und Außenwelt ineinanderschieben. Am Ende lesen wir bei Konrad Weiß:

» da dachte ich, daß bisher diese Frist / mein ganzes Leben gewesen ist. «

Als ich das Licht verlöschte. Konrad Weiß.

Ein ganzes Leben, hier wie dort, aufgehoben in wenigen Versen, die man, einmal gelesen, nicht mehr vergisst.

Über die Autorin

Nadja Küchenmeister

Nadja Küchenmeister wurde 1981 in Berlin geboren. Sie studierte Germanistik und Soziologie an der Technischen Universität in Berlin sowie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Neben diversen Lehrtätigkeiten, u.a. am Deutschen Literaturinstitut und derzeit an der Kunsthochschule für Medien in Köln, schreibt sie Hörspiele und Features für den Rundfunk. Gemeinsam mit Matthias Kniep übersetzt sie aus dem Englischen (zuletzt: ›Mehrstimmiger Gesang‹ von Denise Riley, hochroth). Ihr erster Gedichtband ›Alle Lichter‹ erschien 2010, 2014 folgte ›Unter dem Wacholder‹, 2020 ›Im Glasberg‹ (alle bei Schöffling &. Co., Frankfurt am Main). Für ihre Lyrik wurde sie vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Mondseer Lyrikpreis, dem Ulla-Hahn Autorenpreis sowie dem Förderpreis des Bremer Literaturpreises.

- Carl Seelig: Wanderungen mit Robert Walser, 1957, S. 46.↩

- Gregor Wittkop: Hölderlins Tisch aus Tübingen, Marbach a.N. 2003 (= SPUREN 64), S. 4.↩

- Ebd.↩

- Ernst Zimmer an einen Unbekannten am 22. Dezember 1835, in: Hölderlin: Sämtliche Werke, hrsg. von Friedrich Beißner, Bd. 7.3.: Dokumente, hrsg. von Adolf Beck, Stuttgart 1974 (= StA 7.3.), S. 134.↩

- Ernst Zimmer an den Oberamtspfleger Burk am 21. Juli 1838, in: Gregor Wittkop (Hrsg.): Hölderlin. Der Pflegsohn. Texte und Dokumente 1806-1843 mit den neu entdeckten Nürtinger Pflegschaftsakten, Stuttgart und Weimar 1993 (= Schriften der HölderlinGesellschaft, Bd. 16), S. 221.↩

- Friedrich Hölderlin an seine Schwester am 23. Februar 1801, in: Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. von Michael Knaupp, Bd. 2, München 2019 (= MA 1), S. 892.↩

- Christoph Theodor Schwab: Entwurf zu einer Biografie, in: Pflegsohn, S. 282.↩

- Wilhelm Waiblinger: Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung und Wahnsinn, in: StA 7.3., S. 73.↩

- Kein einziges Mal ist in seinen Gedichten von Monaten oder Wochen die Rede, vgl. die Zeitangaben in Hölderlins Gedichten, gezählt von Heike Gfrereis, Vera Hildebrandt und Roland Kamzelak für die Ausstellung ›Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie‹.↩

- Schwab: Entwurf zu einer Biografie, in: Pflegsohn, S. 280.↩

- Friedrich Hölderlin: Der Frühling, in: MA 1, S. 935.↩

- Ders.: Der Sommer, in: MA 1, S. 930.↩

- Ders.: Der Frühling, in: MA 1, S. 930.↩

- Ders.: Aussicht, in: StA 2.1., S. 287.↩

- Ders.: Aussicht., in: MA 1, S. 931.↩