›Patmos.‹

»Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch« – kaum ein anderes Zitat wurde im Hölderlin-Jubiläums- und Corona-Jahr so häufig gebraucht wie dieses. In der Presse, im Rundfunk, der Politik und der Kirche, ja selbst im Resilienztraining kam es zum Einsatz, um in einer Zeit der Gefährdung Zuversicht zu vermitteln. Anlass genug, eines der dazugehörigen Gedichtmanuskripte aus den Bad Homburger Hölderlin-Beständen ins Licht der Öffentlichkeit zu bringen. In ihrem dazu verfassten Kommentar lässt sich die Schriftstellerin Olga Martynova von den Tönen und Wortkompositionen des Gedichts zu eigenen Assoziationen über das Rettende, den Tod und die Liebe leiten.

Das Wort des Dichters in dürftiger Zeit

Sein ›Patmos.‹-Gedicht verfasste Friedrich Hölderlin in einer persönlichen Krise. Im Juli 1802 war er wider Erwarten schon nach wenigen Monaten aus Bordeaux zurückgekehrt und hatte vom Tod seiner Geliebten, Susette Gontard, erfahren. Erschöpft und aufgebracht zugleich traf er, von den Freunden und Verwandten kaum wiedererkannt, in Stuttgart ein. »Ich […] bin indeß in Frankreich gewesen und habe die traurige einsame Erde gesehn; die Hirten des südlichen Frankreichs und einzelne Schönheiten, Männer und Frauen, die in der Angst des patriotischen Zweifels und des Hungers erwachsen sind…«,1 berichtet er dem Freund Casimir Ulrich Böhlendorff, dem er vor seiner Abreise nach Frankreich noch angekündigt hatte, sein Vaterland »vielleicht auf immer [zu verlassen]«.2

Vorübergehend ins Haus der Mutter nach Nürtingen zurückgezogen, folgt Hölderlin Ende September desselben Jahres der Einladung seines Freundes Isaak von Sinclair nach Regensburg. Als Diplomat begleitete Sinclair seinen Landgrafen Friedrich V. Ludwig von Hessen-Homburg zur Regensburger Reichsdeputation mit dem Ziel, eine Vergrößerung der Homburger Landgrafschaft zu erwirken. Dieser tief religiöse und bibelgläubige Landgraf hatte sich kurz zuvor vom Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock eine Ode erbeten, die sich gegen die Bibelexegese der »Philosophen, Aufklärer, Aufräumer« richten solle, welche »die Schrift und die Theologie unter dem Vorwand der Sprachkenntnis [verwässern]«: »Ist Jemand unter uns, der diese Sprachen [der Bibel] wie die Muttersprache versteht, der sie weit tiefer ergründet hat als die neueren Exegeten, der ihre verborgensten Feinheiten kennt, so ist das Klopstock.«3 Von dieser Bitte, die sich der inzwischen 78-jährige Klopstock altershalber außer Stande fühlte zu erfüllen, musste Hölderlin bei der Begegnung mit dem Landgrafen erfahren, womöglich sogar den Auftrag erhalten haben, sie anstelle seines frühen literarischen Vorbilds zu erfüllen. Infolge seines evangelischen Bildungswegs und abgeschlossenen Theologiestudiums mit entsprechenden Voraussetzungen ausgestattet, nimmt sich Hölderlin der Aufgabe an. Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Regensburg, vielleicht sogar schon zuvor, macht er sich im Oktober 1802 an die Arbeit.4 Dabei gerät er in einen, für seine Mutter geradezu besorgniserregenden Schreibrausch, der sie Ende Dezember zu einem Brief an Sinclair veranlasst5:

» mein l[lieber] Sohn […] wollte in einem gedicht dem H[errn] Landgrafen seine unterthänigste Danksagung beylegen […]. zu seiner entschuldigung muß ich laider sagen, daß seine Gemüths Stimung eben laider noch nicht gut […]. Da er sich durch Arbeiten öfters sehr anstrengt, u. wenig sich Bewegung macht, auch auf das dringende Freundschaft einladen seiner Freunde mit niemand keinen Umgang hat, so ist laider wenig hoffnung… «

Währenddessen gewinnt das Gedicht im zur selben Zeit angelegten sogenannten ›Homburger Folioheft‹ Strophe für Strophe um Länge und wird zum Jahreswechsel erstmals abgeschlossen.6 Anfang Januar 1803 setzt Hölderlin zur ersten Reinschrift an, die nun bereits die Widmung an den Landgrafen im Untertitel trägt, jedoch nochmals verworfen und durch eine, dem Herausgeber D. E. Sattler nach, geradezu »kalligraphisch mustergültige Widmungsreinschrift«7 ersetzt wird, die er schließlich mit der Post an Sinclair sendet, der sie am 30. Januar dem Landgrafen zu seinem 55. Geburtstag überreicht.

Nicht als bloße Dankbarkeitsbekundung, sondern als Inbegriff seiner dichterischen Aufgabe, der Vermittlung der göttlichen Botschaft und deren Übertragung in die eigene dürftige Zeit, muss Hölderlin diesen Auftrag aufgefasst haben.8 Und tatsächlich kann das entstandene Gedicht als Verhandlung des dichterischen Selbstverständnisses in einer Zeit, in der Gott selbst nicht mehr unter den Menschen wohnt, gelesen werden. Benannt nach der griechischen Insel Patmos, auf der der Evangelist Johannes, der bei Hölderlin mit dem Apostel Johannes, Jesus Lieblingsjünger, gleichgesetzt wird,9 die göttliche Offenbarung empfing, umkreist das Gedicht ebenjenen Ort, der den württembergischen Pietisten in der Tradition ihres Begründers Johann Albrecht Bengel als »Inbegriff der Schriftinspiration und zugleich des inspirierten Umgangs mit der Schrift«10 galt. In der Apokalypse des Johannes erkannte Bengel die »Wahrheit vom wahren göttlichen Geist«11 und damit ebenjenen Bibeltext mit der größten Nähe zur göttlichen Botschaft.

Unter Rückbezug auf die christliche Heilsgeschichte entwickelt Hölderlin in ›Patmos.‹ einen Begriff der Geschichte, »die mit dem Abschied Christi begann und mit seiner Wiederkunft enden wird«,12 und verhandelt die Rolle des göttlichen Wortes in der dazwischenliegenden götterfernen Zeit. Der Dichter, der im Gedicht selbst zu Wort kommt, sieht sich inmitten einer gottverlassenen Welt, die dem in der Apokalypse prophezeiten Ende nahe scheint.13 Die damit zu erwartenden Schrecken mit den vier apokalyptischen Reitern, gefesselten Engeln, Hagel, Feuer, Blut und Schwefel, Hitze, Hungersnöten und sieben Plagen werden, anders als in der biblischen Offenbarung, jedoch nicht ausgeführt. Stattdessen besinnt sich das Gedicht gleich in der 1. Strophe auf die heilsamen, Trost und Zuversicht spendenden Worte »Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch«.14

Es sind die Worte des Dichters, der sich mit Beginn der 2. Strophe zu erkennen gibt (»So sprach ich«15) – und indem dies geschieht, entfernt er sich von seiner Heimat und wendet sich der Insel Patmos zu. Von dort aus blickt das Gedicht zurück auf das Ereignis der Offenbarung, auf Christi Tod, Pfingsten und Himmelfahrt, um sich am Ende dem Widmungsträger selbst zuzuwenden und nach der Gültigkeit des göttlichen Wortes in der Zeit seiner Abwesenheit zu fragen. »Still ist sein Zeichen« – nur in der heiligen Schrift, dem »veste[n] Buchstab«, ist Gottes Wort noch in der Welt und muss als solches bewahrt und »gut / Gedeutet«16 werden. Dies versteht der Dichter als seine eigentliche Aufgabe, der er mit seinem Gesang nachkommt. »Dem folgt deutscher Gesang«17 – eine Satzung, die das Gedicht abschließt und sich im selben Moment erfüllt.

Im Februar 1803 berichtet Sinclair dem Freund in einem verloren gegangenen Briefausschnitt, der Landgraf habe das Gedicht »mit vielem Dank und Freude aufgenommen«.18 Doch bleibt es nicht dabei. Im darauffolgenden Jahr wird Hölderlin auf Sinclairs Einladung nach Homburg ziehen – zunächst in die Dorotheenstraße, danach in die Haingasse – und pro forma eine Stelle als Hofbibliothekar annehmen. Das Gehalt jedoch zahlt nicht der Landgraf, sondern Sinclair aus eigener Tasche.

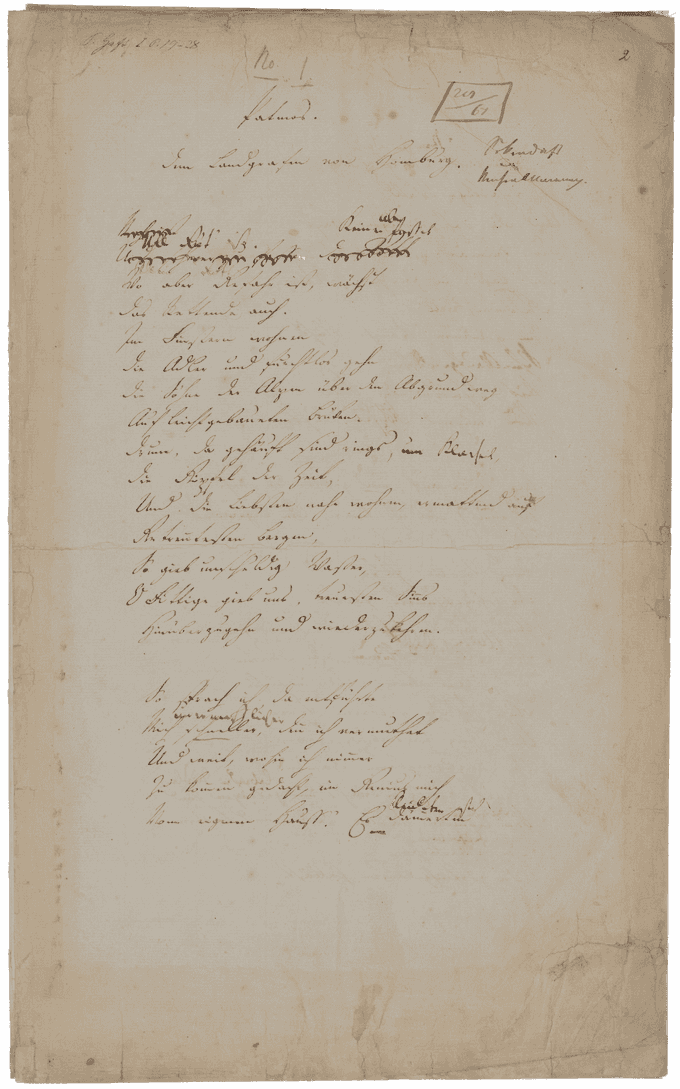

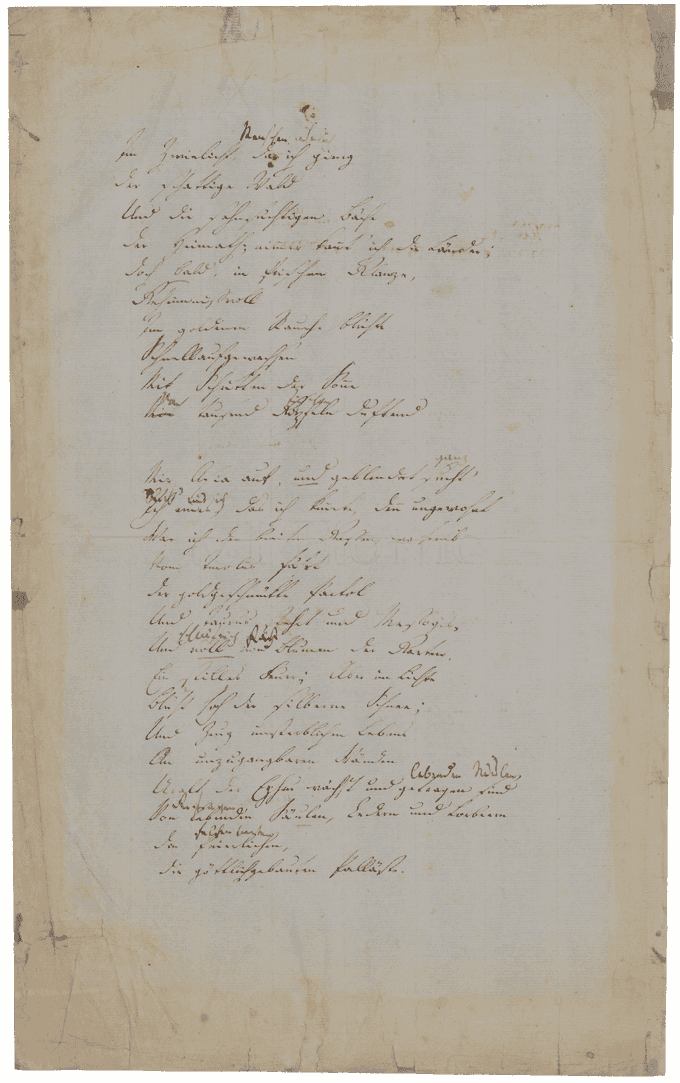

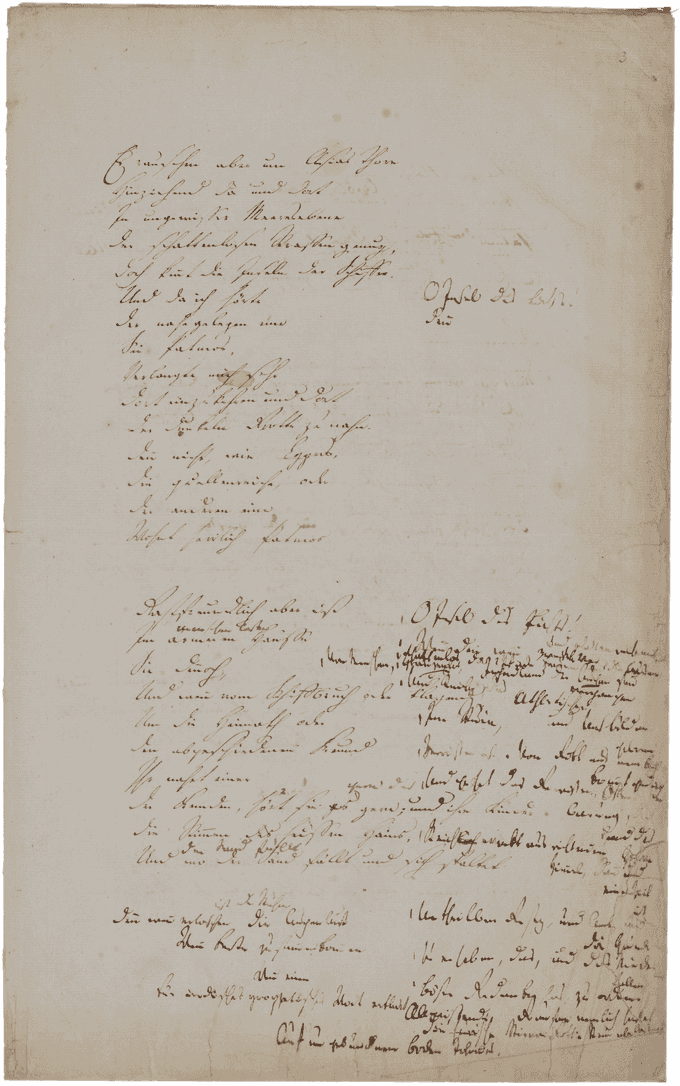

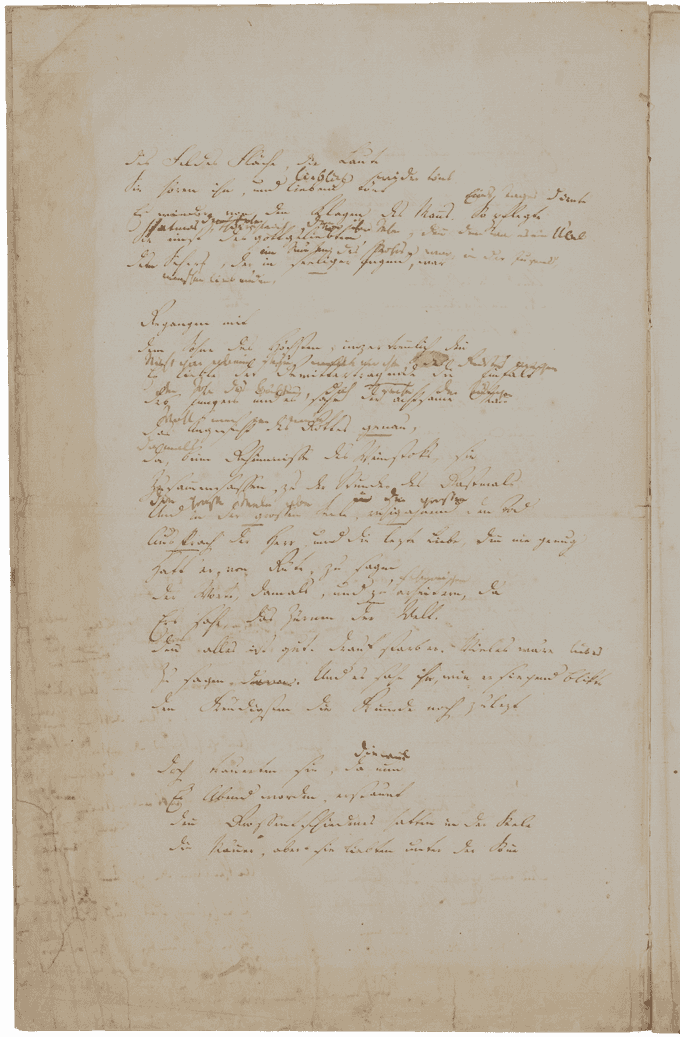

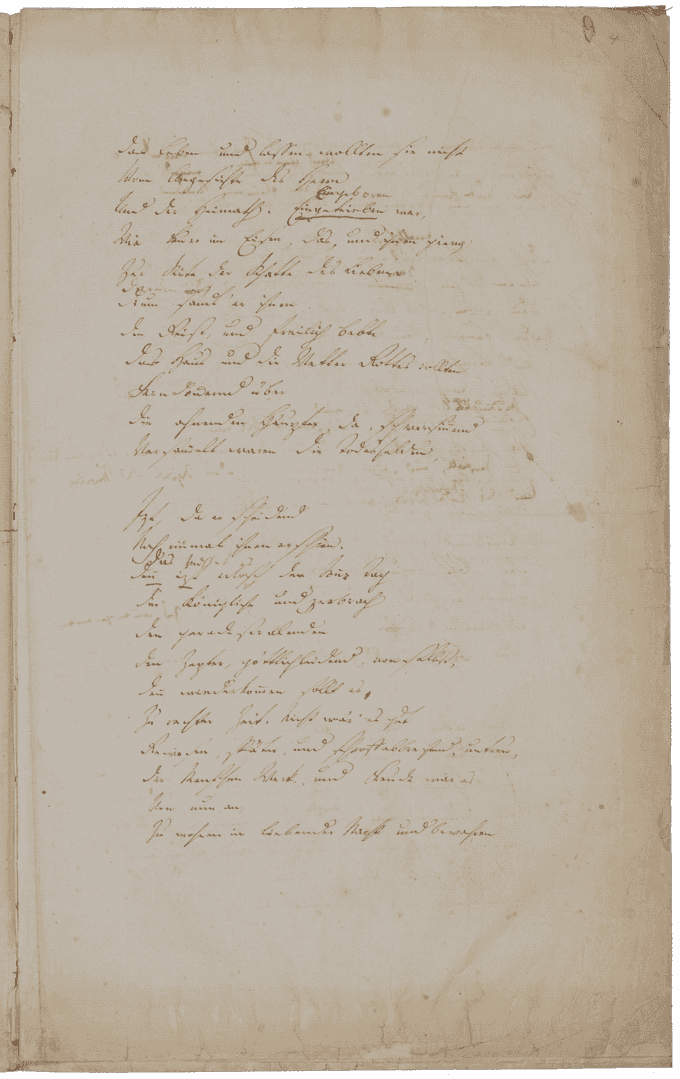

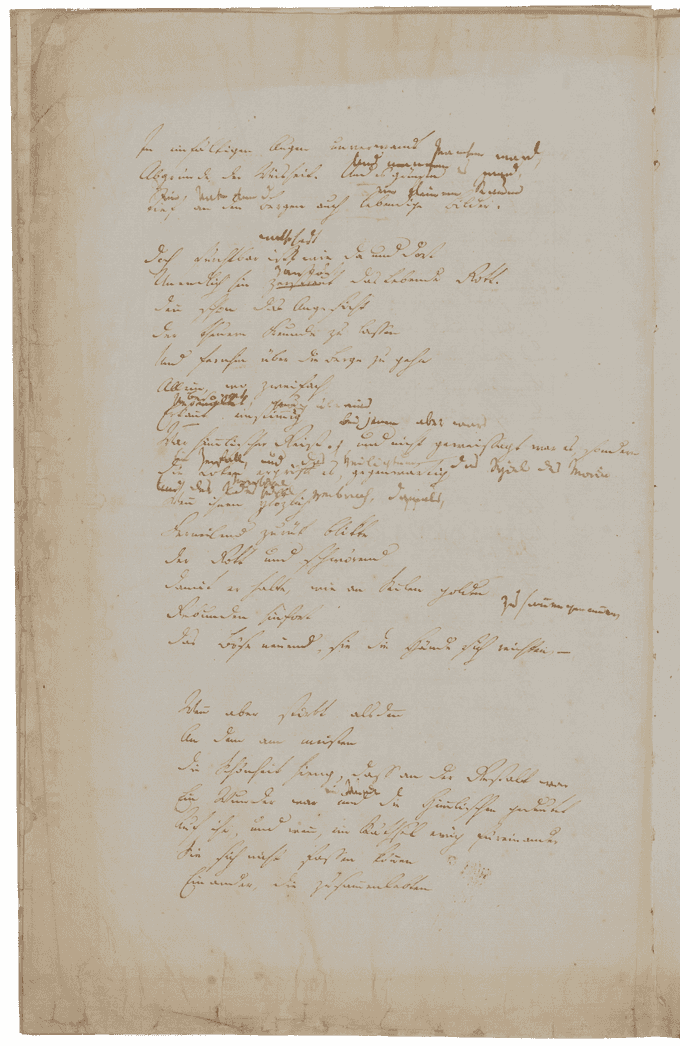

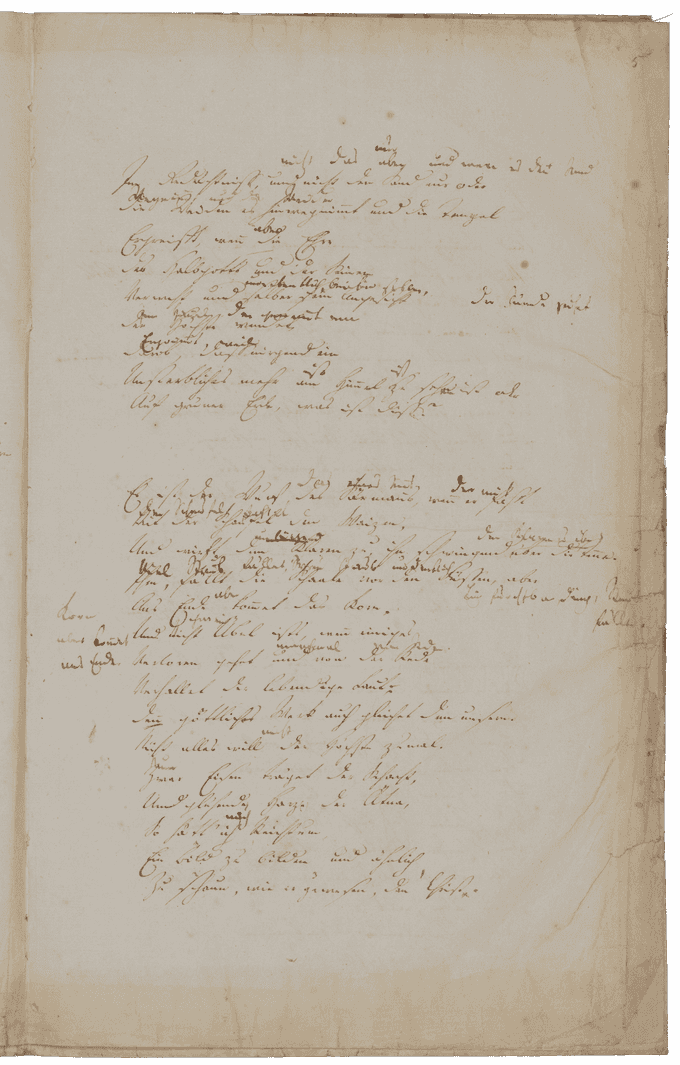

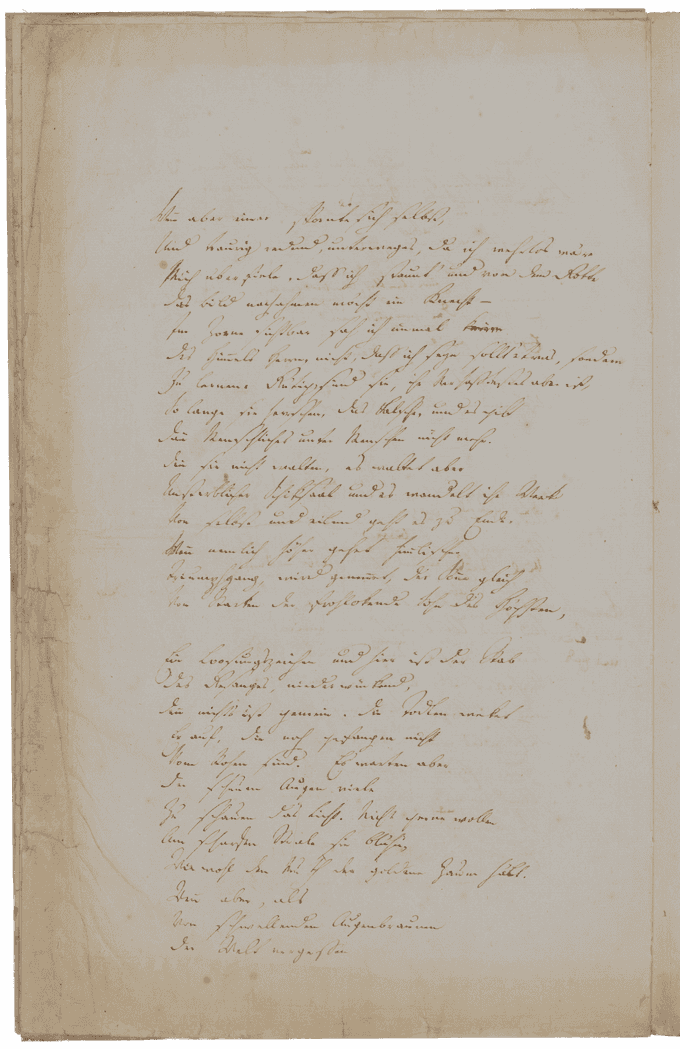

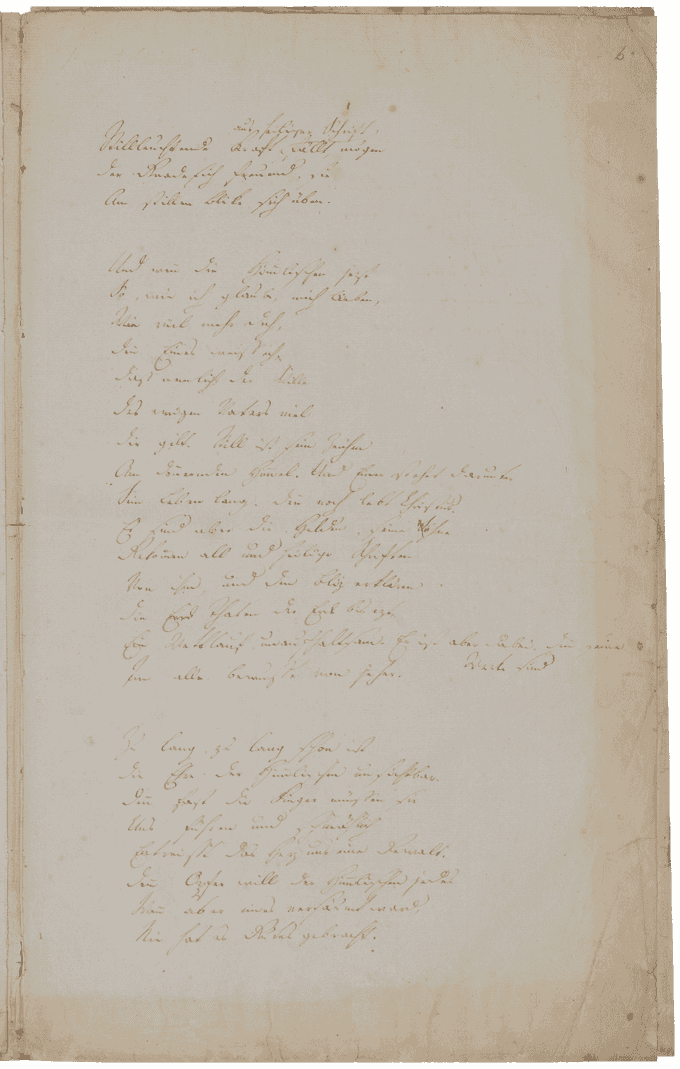

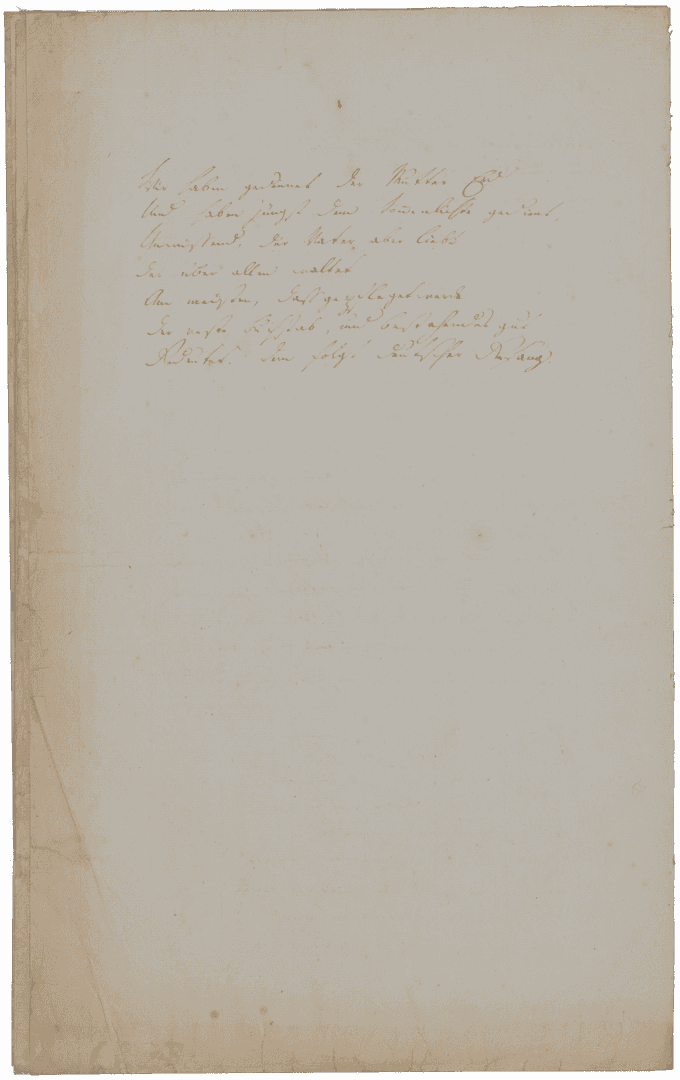

Mithilfe einer weiteren Reinschrift arbeitet Hölderlin das Widmungsgedicht in dieser Zeit zu einer neuen Fassung um.19 Ein erster Ansatz wird schon in der Mitte der zweiten Strophe abgebrochen (G,1). Auf einem leeren Bogen beginnt Hölderlin von Neuem. Die drei großen, ineinandergelegten Papierbögen, deren erstes Blatt in der Ausstellung zu sehen ist, werden heute in der Mappe G, 2-7 aufbewahrt und sind an den Rändern inzwischen bereits brüchig geworden. Sie haben dasselbe Format und Wasserzeichen, ein gekröntes Wappen mit aufgehängtem Posthorn, wie jenes Papier, auf das die Geschenkhandschrift für den Landgrafen geschrieben wurde. Noch dazu weisen sie dieselben Heftungslöcher auf, wie die Bögen des Homburger Foliohefts, und könnten somit ursprünglich Teil desselben gewesen sein.20 In der rechten oberen Ecke wurde im Zuge der Vorbereitungen auf die von Schwab und Uhland herausgegebene Gedichtausgabe von 1826 durch Hölderlins Halbbruder Karl Gock eine Nummer und Seitenzahl notiert, die auf die Zusammenstellung des Preußischen Leutnants Diest referiert, sowie der Hinweis auf die Erstveröffentlichung des Gedichts in »Sekendorfs MusenAllmanach« für das Jahr 1808.21

Schon beim ersten Überschauen der Blätter wird die strenge Ordnung des Gedichts, die Aufteilung in gleichmäßig lange und sauber abgegrenzte Strophen erkennbar. Sie ist nach dem Vorbild des griechischen Dichters Pindars triadisch, in 5 jeweils 3 Strophen umfassende Gruppen, gegliedert. Insgesamt 15 Strophen mit jeweils 15 Versen – Ausnahme bildet lediglich die 10. Strophe, die wohl versehentlich einen überzähligen 16. Vers enthält.22 Eine Symmetrie, die vorführt, inwiefern die göttliche Ordnung in der Dichtung gespiegelt werden kann.23

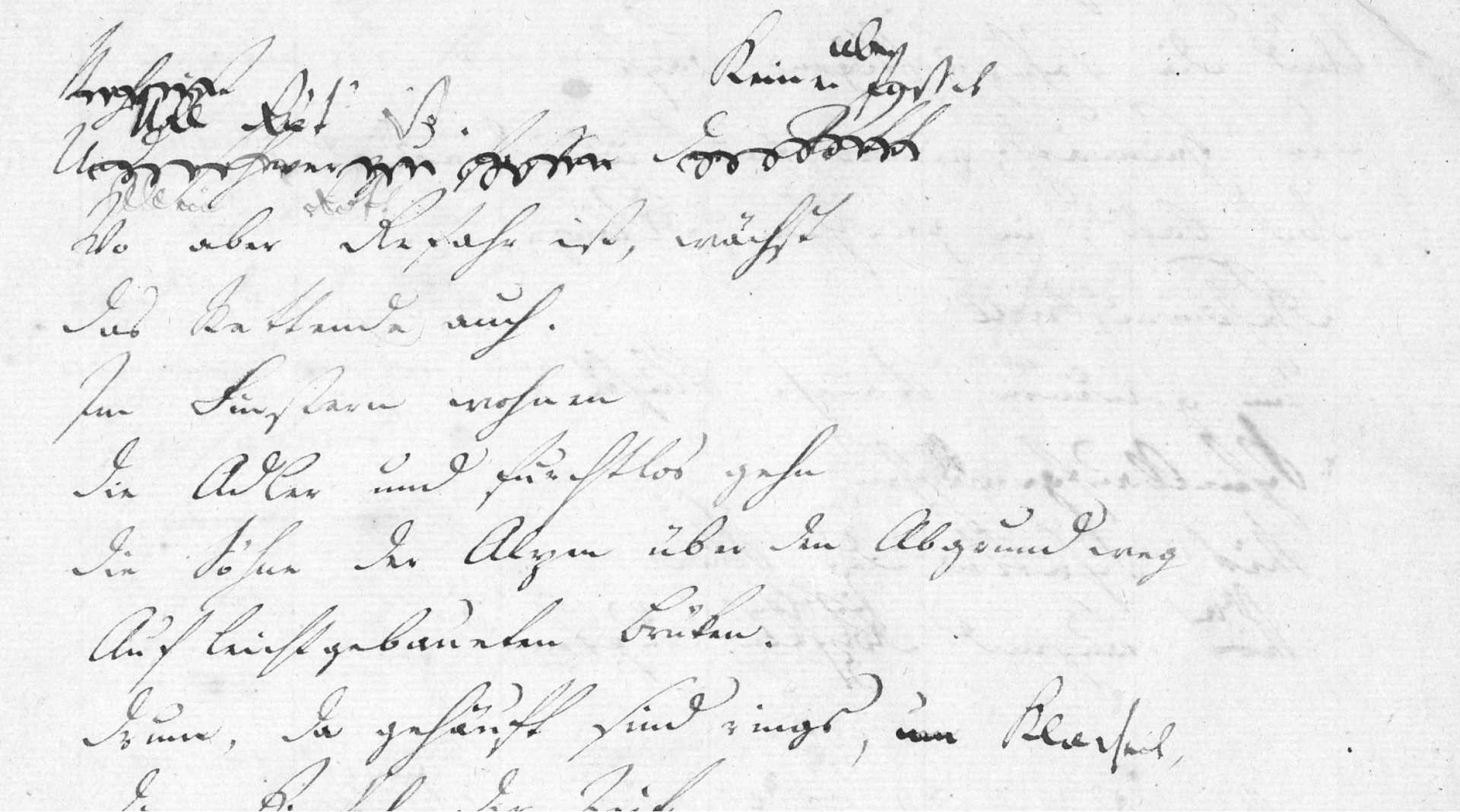

Mit feiner Feder und brauner Tinte hat Hölderlin die 15 Strophen des Gedichts in sorgfältiger, gleichmäßiger Handschrift auf die Bögen übertragen, bis die Federspur am Ende immer mehr ausbleicht. Doch drängen sich vom Frühjahr 1804 bis Anfang 1805 immer mehr Änderungen, notiert mit einer breiteren Feder und helleren Tinte, zwischen die Verse. Bestehende Wörter werden durch Varianten ersetzt, mit denen ganz neue Bilder entstehen. Insbesondere die Strophen 5-6 und 9-11 werden stark überarbeitet. Mit dunkler, fast schwarzer Tinte formuliert er die 5. Strophe erheblich um. Darüber hinaus kommt er nochmals auf den Anfang des Gedichts zurück, durchstreicht die ersten beiden Verse mit einer gekringelten Linie und entwirft darüber eine neue Variante:

»Nah ist

Und schwer zu fassen der Gott.«

»Voll Güt’ ist. Keiner aber fasset

Allein Gott.«24

Damit kippt nicht nur die metrische Komposition der Eingangsverse. Auch die Aussage ändert sich entscheidend: Ist Gott in der ersten Variante gerade weil er den Menschen so nah ist, nur schwer zu fassen, so wandelt sich die Relation zwischen Gott und Mensch mit der späteren Variante: Nicht seine Nähe zeichnet Gott aus, sondern seine Güte. Und: Nur allein ist er schwer zu fassen. Es braucht eine Verstehensgemeinschaft.

Das Manuskript unter der Lupe

Gedichtmanuskript ›Patmos.‹ aus der Mappe G,2-7 der Bad Homburger Hölderlin-Bestände in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, in dem Hölderlin die 2. Fassung des Gedichts entworfen hat.

Friedrich Hölderlin: ›Patmos.‹

Dem Landgrafen von Homburg

Zitiert nach: Friedrich Hölderlin. Patmos. Erste Fassung, in: ders.: Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. von Michael Knaupp, Bd. 1, München 2019, S. 447-453.

Olga Martynova: ›O Insel des Lichts!‹

… an dem am meisten

Die Schönheit hing …25

Diese handschriftlichen Blätter sind schwindelerregend schön. Die alte bräunliche Tinte verblasst an manchen Stellen fast bis zum ermatteten Lila, dann wird sie fast schwarz, manche Wörter sind mit einer Schleifenlinie entschieden gestrichen, manche sind von allen Seiten von anderen Wörtern umdrängt. All das tönt und ist eine optische Abbildung vom Dröhnen im Kopf des Autors.

Es gibt Dichter, die einen Text sauber niederschreiben (oder ihn gar ihrem Sekretär diktieren) und zu einem nächsten übergehen. Und es gibt solche, die in einem nie aufhörenden Klangstrom leben, sie kommen zurück zu den Zeilen, die sie nicht in Ruhe lassen, variieren Einfälle und suchen nach einem geeigneten Platz für sie (»O Insel des Lichts!« taucht zweimal auf und wird von Hölderlin letztlich doch nicht ins Gedicht aufgenommen, wartet bis auf Weiteres). Und – die Hauptsache! – der Klang wird immer wieder überprüft.

Sie folgen der lautlichen Bewegung und hören den immerwährenden Rhythmen zu. Vielleicht sind sie deshalb so gerne zu Fuß unterwegs, nicht um der Landschaften willen, sondern weil sie auf diese Weise ihren Körper und ihr inneres Ohr miteinander in Einklang bringen. Wenn wir beide berühmten Varianten der Anfangszeilen von ›Patmos‹ vergleichen: Die erste ist mit ihrem klaren »a« gleich im ersten Wort feierlich und ausgewogen, das »a« klingt in der darauf folgenden Zäsur noch mit.

»Nah ist

Und schwer zu fassen der Gott.

Wo aber Gefahr ist, wächst

Das Rettende auch.«26

»Voll Güt’ ist. Keiner aber fasset

Allein Gott.

Wo aber Gefahr ist, wächst

Das Rettende auch.«27

Dem zweiten Anlauf stockt der Atem. Der Gott versteckt sich hinter der Biegung eines Enjambements und ist nicht mehr nah, sondern fern. Oder, was dasselbe ist, überall. Nur eben: Keiner fasset ihn.28

Erst in den beiden weiteren Zeilen, wo das Versprechen des Rettenden kommt, wird der Atem auch in der zweiten Variante wieder frei, wenn auch ohne das lautliche »a«-Doppel: Nah ist und Gefahr ist.29 Der Klang wird hypnotisierend, und ein jeder Leser fühlt, dass ihn das unmittelbar angeht. Sogar ein solcher Leser, dem die Problematik der Gottesferne oder -nähe und überhaupt jegliche Metaphysik völlig gleichgültig ist.

Natürlich darf man dieses Rettende gerne profanieren und auf persönliche Lebenskrisen oder gesellschaftliche Umbrüche anwenden, wie das immer wieder gemacht wird. Denn ohne profane Ebene würde Dichtung nicht in der Lage sein, uns die stützende Hand zu geben, wozu sie unter anderem auf der Welt ist und »Dichter in dürftiger Zeit«30 sind. Und selbstverständlich ist dieses Rettende auch innerhalb des Gedichtes mehrdeutig.

Überhaupt ist es mit den Deutungen eines Gedichtes wie in einer hinduistischen Legende: Krishna tanzt in einer Mondnacht mit Hirtenmädchen und hat sich so vervielfältigt, dass jede Tanzende denkt, er würde mit ihr tanzen. Genauso ist jede Interpretation eines Gedichtes richtig. Jedes Hirtenmädchen hat die Gottheit allein gefasst, und doch sind sie das alle zusammen.

Das Rettende?

Ich halte wenig von der Trennung von Werk und Autor. Selbst wenn wir nichts oder fast nichts von einem Dichter wissen, spricht sein von uns erdichtetes Leben in seinem Werk mit. Und andersherum: Wenn uns gar kein Werk erhalten ist, ersetzen wir es durch das Leben und machen es zum Stoff der Dichtung. So entstehen Orpheus-Sagen oder Legenden von Ibykus. Hätten wir von Hölderlin nichts gewusst und uns zu seinen Gedichten seine Persönlichkeit erdichtet, wären wir womöglich nicht so weit weg von den uns bekannten Mustern seines wirklichen Lebens.

Manchmal staune ich, wenn jemand behauptet, Hölderlin oder einen anderen Dichter »bloß als Menschen« zeigen zu wollen – in einem Vortrag, einer Dokumentation, einer Performance. Einen Autor ohne das Werk zu betrachten ist genauso naiv wie das Werk ohne den Autor. Beides ist eine bürokratische Sichtweise: Ein Dichter dichtet und entspannt sich dann bei einem Feierabendbier und lebt. Insbesondere im Fall Hölderlin ist das irreführend und ich bin völlig auf der Seite von Norbert von Hellingrath, der in seinem Vortrag ›Hölderlins Wahnsinn‹ von 1915 sagt: »Wenn ich von Hölderlins Leben Ihnen sprechen will, so ist das nichts anderes, als wenn ich von seinem Werke rede. […] Leben und Werk verhalten sich wie Stimme und Gebärde eines Redenden: Bald scheinen uns die Worte, bald die Gebärde mehr zu sagen, das Leben ist ganz erfüllt und aufgesogen vom Werk, und das Werk ist das Leben.«31

Was ist dies?

Ich bin mir sicher, dass alle späten Gedichte Hölderlins im Zeichen der Trauer um Susette Gontard geschrieben wurden. Das war die Trauer um die Frau eines anderen, die nicht so offen auf die Fahne gezeichnet werden konnte wie etwa Novalis’ Trauer um die eigene Braut Sophie von Kühn. Statt seine Trauer zu kultivieren, glaubte Hölderlin, sie überwinden zu können und zu sollen. Der Trauerzustand ist ein tieferer Einschnitt als die Trennung von der Geliebten, von der im Zusammenhang mit Hölderlins spätem Werk öfter gesprochen wird. Ich denke, die Trennung hätte er verkraften können. Aber ihren Tod?

Wenn aber stirbt alsdenn

An dem am meisten

Die Schönheit hieng [...]

[...] was ist diß?

»Was ist dies?« So lautet die Frage angesichts des Todes in ›Patmos.‹ und in der verwandten Hymne ›Mnemosyne.‹. Überhaupt sind die späten Hymnen Hölderlins ein einziges Langgedicht.

Auf der sichtbarsten Ebene des Gedichtes ist das der Tod von Christus, aber es ist auch der Tod von Susette Gontard. Wenn Hölderlin die altgriechischen Halbgötter kühn zu Brüdern von Christus ernennt, weil sie alle Söhne eines mächtigen Gottes und einer sterblichen Frau sind, dann kann auch der Tod einer geliebten Sterblichen mit dem Tod eines Halbgottes gleichgesetzt werden. Eine ähnliche Logik finden wir übrigens in den Notizen des trauernden Novalis: »Ich habe zu Söfchen Religion – nicht Liebe.«

Was ist dies? Und wie leben damit? In der erwähnten ›Mnemosyne.‹ heißt es, dass der Trauernde sich zusammenzunehmen habe. Und weiter? Das erste, was in ›Patmos.‹ unmittelbar nach dem Versprechen des Rettenden passiert: Ein Genius entführt den Dichter und bringt ihn in sein Sehnsuchtsgriechenland. Das ist die Umwandlung seines Wesens, seine Initiation zum Propheten. Er wird wie die, die auf leichtgebauten Brücken furchtlos gehen. Er kann nun in das Unendliche gehen und kann zurückkehren. Nicht die Visionen der Offenbarung sind der Grund, warum das Gedicht ›Patmos.‹ heißt (Hölderlin hat seine eigenen Visionen), sondern, dass der Prophet der Offenbarung von Patmos aus spricht. Damit ist die Rolle von Patmos, der Insel des Lichts, vollständig erfüllt. Der Dichter steht nun auf Patmos. Er ist allein (zurückgeblieben). Im menschenlosen Hause. Wichtige Änderung vom ärmeren Haus der ersten Fassung zu einem menschenlosen. Und auch er geriet hierher nach der Erfahrung der Trauer, klagend um den abgeschiedenen Freund. Johannes trauert bei Hölderlin um Christus, der Dichter selbst nimmt die Trauer der ganzen Welt auf sich. Er ist allein, »der Eremit in Griechenland«, wie er es sich mit ›Hyperion‹ vorausgesagt hatte, zusammen mit dem Tod Diotimas (Susettes). Diese Initiation ist die Folge des persönlichen existenziellen Verlustes und des Willens zum Überwinden der Trauer, der Klagen des Manns.

Denn alles ist gut

In der Nähe von Hölderlin ist man sofort mitten im Gespräch mit anderen, die versuchen, ihn zu fassen. Peter Szondi schreibt über den späten Hölderlin: »Der Ton wird persönlicher und zugleich unpersönlicher.«32 Das ist das, was ich meine. Poesie spricht aus einer solchen Vereinigung von Persönlichem und Unpersönlichem für alle: Für aller Ohren und mit aller Stimme. Walter Benjamin berührt im Zusammenhang mit Hölderlin das Problem, das sich jeder Dichtergeneration aufs Neue stellt: »je unverwandelter der Dichter die Lebenseinheit zur Kunsteinheit überzuführen sucht, desto mehr erweist er sich als Stümper. Diese Stümperei als »unmittelbares Lebensgefühl«, »Herzenswärme«, als »Gemüt« verteidigt, ja gefordert zu finden, sind wir gewohnt.«33 Die Lösung, die Benjamin am Beispiel von Hölderlins Gedichten formuliert:

»Es liegt nicht die individuelle Lebensstimmung des Künstlers zum Grunde, sondern ein durch die Kunst bestimmter Lebenszusammenhang.«34

Mit anderen Worten: Je weiter sich der Dichter von seiner persönlichen Lebenssituation entfernt, desto persönlicher spricht er, desto sicherer trifft er seine Leser und Zuhörer, desto mehr geht das, was er spricht, uns alle an: Immer uns allen nah, aber schwer zu fassen ist der Tod – Hölderlins oft entstelltes Zitat wird natürlich nie auf diese Weise entstellt, jeder weiß, dass da der Gott steht, es wäre aber nachvollziehbar. Die Variante unserer Handschrift: Voll Güt ist. Keiner aber fasset / Allein Gott trennt sich endgültig von der Möglichkeit einer solchen Verwechslung und wird zur Geste der Überwindung, der prophetischen Umwandlung: Denn alles ist gut.

O Fittige gieb uns, treuesten Sinns

Hinüberzugehn und wiederzukehren.

Dachte er bei diesen Fittigen an das Goethe-Zitat, das er als Student in Hegels Stammbuch geschrieben hatte: »Lust und Liebe sind die Fittige zu großen Taten«? Nichts geht ohne Lust und Liebe. Nur sind sie nicht immer die gleichen. Die Erschütterung und der Umschwung durch den Verlust entsprechen bildlich dem Genius, der den Dichter zu einem anderen Leben entführt. Das sinnliche Leben, wie es in einer Welt existierte, in der alle, die gestorben sind, noch lebten, sowohl die Halbgötter als auch die Geliebten als auch die Freunde, ist nicht mehr möglich.

Das ist tatsächlich ein unlösbares Rätsel, vor dem Menschen stehen, die trauern, wie die um Christus trauernden Jünger in ›Patmos.‹, aber auch wie alle anderen Trauernden, die zusammenleb[t]en im Gedächtnis. Der Tod als Rätsel ist ästhetisch gesehen die Wurzel von allem Absurden, Dadaistischen, Surrealen, von allem, wovon man nicht sprechen kann. Eigentlich beginnt die Kunst überhaupt erst dort, wo man darüber sprechen will, wovon man nicht sprechen kann. Deshalb ist Hölderlin ein ästhetischer Schock. Deshalb war er so lebenswichtig für die Dichter der Moderne. Und ist es heute noch. Deshalb wird über ihn so vieles gedacht und geschrieben und deshalb ist er immer noch nicht totinterpretiert. Er weiß sich jeder Interpretation zu entziehen, keiner fasset ihn. Er bleibt ein Schock.

Nicht fassen können

Es gibt Gedichte, die sich nicht domestizieren lassen, wie sehr wir uns auch darum bemühen. Sie bleiben wild und unbehaglich. Sie sind immer ein Schock. ›Patmos.‹ widerstrebt, obwohl es mit dem berühmten Heilsversprechen anhebt, jeder Harmonisierung. Auch das Rettende ist trügerisch, wie jede Hoffnung. Oder?

Wenn wir von dem Standpunkt des Gedichtes in die für seinen Autor nahe Zukunft blicken, was kommt auf ihn, der über das Rettende spricht, zu? 36 Jahre in der Obhut von anderen und ohne Verantwortungsbereiche – gewiss empfinden das viele vom Leben geplagte Dichter ab und zu als ein beneidenswertes Los: zurück ins Paradies. Aber leider stimmt auch das nicht. Es wäre eine Heuchelei, das Leben bei der Familie Zimmer, die die tiefe Dankbarkeit aller, die Hölderlin lieben, verdient, zur Einsiedlerhütte zu stilisieren, auch wenn diese Jahre an den »Eremiten in Griechenland« denken lassen.

Trotzdem: Das Rettende. Vielleicht doch. Ist Hölderlin selbst das Rettende? Seine Gedichte? Überhaupt Poesie? Die leichtgebaueten Brücken werden auf eigene Gefahr begangen. Die Visionen der Frühromantik, dass Poesie die Religion ersetzen würde, sind nie aus der Welt verschwunden. Im Gegenteil wirken diese Bestrebungen umso dringlicher, je schwächer oder aggressiver die Religionen werden. Ich komme nicht umhin, in diesem Zusammenhang aus dem mit Hegels Hand niedergeschriebenen, aber wahrscheinlich von Hölderlin formulierten kurzen Text zu zitieren: »Die Poesie bekommt dadurch eine höhere Würde, sie wird am Ende wieder, was sie am Anfang war – Lehrerin der Menschheit; denn es gibt keine Philosophie, keine Geschichte mehr, die Dichtkunst allein wird alle übrigen Wissenschaften und Künste überleben.«35

Vieles wäre liebes

Zu sagen davon.36

Über die Autorin

Olga Martynova

Olga Martynova, geb. 1962 in Sibirien, ist in Leningrad aufgewachsen, wo sie in den 1980ern die Dichtergruppe ›Kamera Chranenia‹ mitbegründete. 1991 zog sie zusammen mit Oleg Jurjew (1959-2018) nach Deutschland. Zahlreiche Veröffentlichungen in russischsprachigen Periodika, vier Lyrikbände. Seit 1999 schreibt sie Buchbesprechungen und Essays für deutschsprachige Medien, seit Ende der 2000er Jahre Prosa in deutscher Sprache (erschienen sind drei Romane und ein Essayband), seit 2018 auch Gedichte auf Deutsch. Olga Martynova ist Mitglied des PEN und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Texte von ihr wurden in viele Sprachen übersetzt. Sie erhielt u. a. den Ingeborg-Bachmann-Preis (2012) und den Berliner Literaturpreis (2015).

- Friedrich Hölderlin im Brief an Casimir Ulrich Böhlendorff vom November 1802, in: ders.: Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. von Michael Knaupp, Bd. 2, München 2019 (= MA 2), S. 920.↩

- Friedrich Hölderlin im Brief an Casimir Ulrich Böhlendorff vom 4. Dezember 1801, in: MA 2, S. 914.↩

- Friedrich Ludwig von Hessen-Homburg, zitiert nach Jochen Schmidt: Hölderlins geschichtsphilosophische Hymnen ›Friedensfeier‹, ›Der Einzige‹, ›Patmos‹, Darmstadt 1990, S. 185↩

- Vgl. Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. Frankfurter Ausgabe, Bd. 20: Korrespondenz und Werke, chronologisch-integrale Edition, hrsg. von D. E. Sattler, Frankfurt a.M. und Basel 2008 (= FHA 20), S. 285.↩

- Hölderlins Mutter im Brief an Isaak von Sinclair vom 20. Dezember 1802, in: MA 3, S. 610.↩

- Gunter Martens vermutet indes, dass Hölderlin dieses Heft und auch den Entwurf zu ›Patmos.‹ bereits vor seiner Abreise nach Frankreich im Jahr 1801 angelegt hat (vgl. Gunter Martens: Was ist und zu welchem Ende studiert man das Homburger Folioheft? Entstehung, Nutzung und Überlieferung der bedeutendsten Sammelhandschrift von Gedichten Hölderlins. Eine Spurensuche, in: Hölderlin-Jahrbuch 2016/17, im Auftrag der Hölderlin-Gesellschaft hrsg. von Sabine Doering, Michael Franz und Martin Vöhler, Bd. 40, Paderborn 2017, S. 38-79, hier S. 52-63).↩

- FHA 20, S. 290.↩

- Vgl. Karlheinz Stierle: Dichtung und Auftrag. Hölderlins ›Patmos‹-Hymne, in: Hölderlin-Jahrbuch 1980/81, im Auftrag der Hölderlin-Gesellschaft hrsg. von Bernhard Böschenstein und Gerhard Kurz, Bd. 22, Tübingen 1981, S. 47-68, hier S. 64.↩

- Vgl. Wolfgang Binder: Hölderlins Patmos-Hymne, in: Hölderlin-Jahrbuch 1967/68, im Auftrag der Hölderlin-Gesellschaft hrsg. von Bernhard Böschenstein und Alfred Kelletat, Bd. 15, Tübingen 1969, S. 92-127, hier S. 98 und Jochen Schmidt: Hölderlins geschichtsphilosophische Hymnen, S. 195.↩

- Jochen Schmidt: Hölderlins geschichtsphilosophische Hymnen, S. 191.↩

- D. Joh. Alberti Bengelii Gnomon Novi Testamenti, secundum editionem tertiam (1773) denuo recusus, Berlin 1860, S. 672, zitiert nach: Jochen Schmidt: Hölderlins geschichtsphilosophische Hymnen, S. 190.↩

- Wolfgang Binder: Hölderlins Patmos-Hymne, S. 96↩

- Vgl. Ebd. 124.↩

- Friedrich Hölderlin: Patmos. Erste Fassung, in: MA 1, S. 447.↩

- Ebd.↩

- Ebd., S. 453.↩

- Ebd.↩

- Isaak von Sinclair im Brief an Friedrich Hölderlin vom 6. Februar 1803, in: MA 2, S. 923.↩

- Vgl. FHA 20, S. 352.↩

- Vgl. Gunter Martens: Was ist und zu welchem Ende studiert man das Homburger Folioheft?, S. 62.↩

- Vgl. Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. Frankfurter Ausgabe, Bd. 7: Gesänge. Dokumentarischer Teil, hrsg. von D. E. Sattler, Frankfurt a.M. und Basel 2000 (= FHA 7), S. 402.↩

- Vgl. Wolfgang Binder: Hölderlins Patmos-Hymne, S. 96.↩

- Vgl. ebd. S. 126 f.↩

- Friedrich Hölderlin: Patmos. Entwurf zur Zweiten Fassung, in: FHA 7, S. 402.↩

- Friedrich Hölderlin: Patmos, in: MA 1, S. 447-453 und FHA 7, S. 400-425↩

- Friedrich Hölderlin: Patmos. Erste Fassung, in: MA 1, S. 447.↩

- Ders.: Patmos. Zweite Fassung, in: MA 1, S. 453.↩

- Alle Kursivierungen sind Hölderlin-Zitate aus: Friedrich Hölderlin: Patmos, in: MA 1, S. 447-453 und FHA 7, S. 400-425↩

- Zwei lange »a«-s, denen jeweils ein »ist« folgt, bilden fast die orientalische Reimform des Redif, bei der einem Reimwort jedes Mal noch ein und dasselbe Wort folgt, wie zum Beispiel in dem nach der arabischen und persischen Gedichtgattung benannten ›Ghasel‹ von Nikolaus Lenau: »Du, schöne Stunde, warst mir hold, so hold, wie keine noch, / Ich seh dein Angesicht erglühn im Rosenscheine noch; / […] Im Paradiese lächelnd nahn der Mensch, der reine noch.«↩

- Ders.: Brod und Wein. Erste Fassung, in: MA 1, S. 378.↩

- Norbert von Hellingrath: Hölderlins Wahnsinn, in: ders.: Hölderlin. Zwei Vorträge, München 1921, S. 51.↩

- Peter Szondi: Der andere Pfeil. Zur Entstehungsgeschichte des hymnischen Spätstils, in: Hölderlins Studien. Mit einem Traktat über philologische Erkenntnis, Berlin 2010/2015, S. 38.↩

- Walter Benjamin: Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin. ›Dichtermut‹ — ›Blödigkeit‹, in: ders.: Illuminationen. Ausgewählte Schriften 1, Berlin 2010, S. 23.↩

- Ebd.↩

- ›Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus‹, in: Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. Große Stuttgarter Ausgabe, Bd. 4.1.: Der Tod des Empedokles. Aufsätze, hrsg. von Friedrich Beissner, Stuttgart 1961, S. 297 f.↩

- Dass »davon« in dieser Fassung gestrichen ist, unterstützt die Mehrdeutigkeit der Rede. Aber auch lautlich ist das besser so.↩